Музей техники Вадима Задорожного — крупнейший в России частный музей техники (ретроавтомобилей, мотоциклов, военной техники) — был основан в 2003 г. и расположен в поселке Архангельское Красногорского района Московской области совсем недалеко от МКАД [55.7968183N 37.2987986E].

1.

Для ориентации в большом «хозяйстве» музея прикладываю план, позаимствованный с официального сайта.

2.

Осмотр экспозиции продолжим с открытой части, точнее — с открытой экспозиции. Хотелось бы отметить, что в этой части выставки многие внимательные посетители отмечают недостатки, в том числе недостаточную систематизацию экспонатов по направлениям. В описаниях, которые имеются не везде, имеются как относительно незначительные оплошности и опечатки, так и грубые военно-технические ошибки. По мере возможности, буду их исправлять. В то же время, особенно разбираясь с различными модификациями одного и того же изделия, я и сам мог допустить некоторые ошибки. Если кто-нибудь из внимательных читателей их увидит — просьба сообщить для исправления. Итак, продолжим осмотр. Продолжим изучение открытой экспозиции, выставленной на Плацу [8] возле павильонов [3] и [4] и на Танковой аллее [5].

3.

152-мм гаубица образца 1909/30 годов (в финской армии — 152 H/09-30)

Советская гаубица периода Второй мировой войны, являвшееся модернизацией 6-дюймовой гаубицы периода Первой мировой войны. Орудие было получено путем модернизации с целью увеличения дальности стрельбы достаточно многочисленной 152-мм крепостной гаубицы обр. 1909 г. Она представляла собой классическую короткоствольную гаубицу, предназначенную для стрельбы под углами возвышения преимущественно от +20 до +41° выстрелом с раздельным заряжанием. Гаубица оснащалась затвором поршневого типа (открывание и закрывание затвора производилось поворотом рукоятки в один прием), гидравлическим компрессором веретенного типа и гидропневматическим накатником. Противооткатные устройства собраны в салазки под стволом и откатывались вместе с ним, дульный тормоз отсутствует. Ствольная группа монтируется на однобрусном лафете без подрессоривания колесного хода. Колеса деревянные, но с 1937 г. часть гаубиц получила металлические колеса с резиновой грузошиной. Передок бескоробковый, колеса передка деревянные или металлические. Короткий ствол обусловливал невысокую максимальную дальность стрельбы — около 10 км.

4.

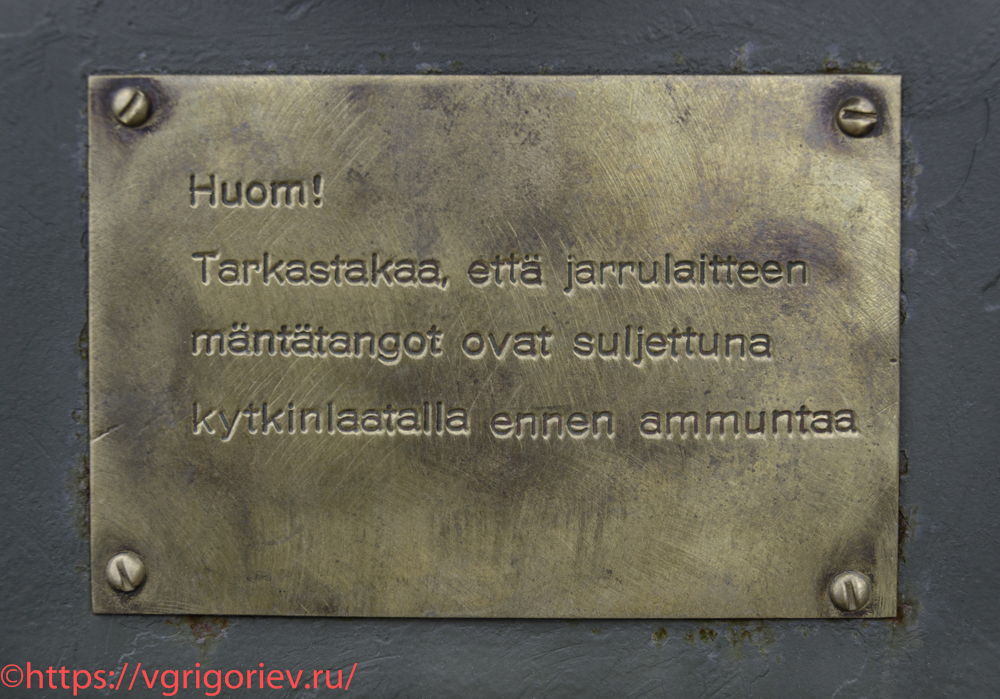

В ходе Зимней войны финская армия захватила 14 таких орудий. Еще 85 артиллерийских систем этого типа досталось финнам под наименованием 152 H09/30 в начальный период советско-финской войны 1941-1944 гг. В 1944 г. пришла очередь финской армии нести потери: восемь трофейных гаубиц утрачены на Карельском перешейке и шесть к северу от Ладожского озера. Орудия, оставшиеся в Финляндии, находились на вооружении учебных частей до 1980-х годов, благо в ходе военных действий советских боеприпасов было захвачено предостаточно. Надпись на латунной пластинке — свидетельство использования трофейного орудия в финской армии (в гуглопереводе с финского: «Обратите внимание! Перед включением убедитесь, что лопатка тормозного устройства закрыта лопаткой сцепления»).

5.

Годы производства: 1931-1941. Страна-производитель: СССР. Выпущено: 2221 ед. Масса: 2725 кг. Калибр: 152,4 мм. Прицельная дальность: 9850 м. Скорость транспортировки на марше: 6-8 км/ч. Расчет: 8 чел.

6.

152-мм гаубица-пушка МЛ-20 образца 1937 года

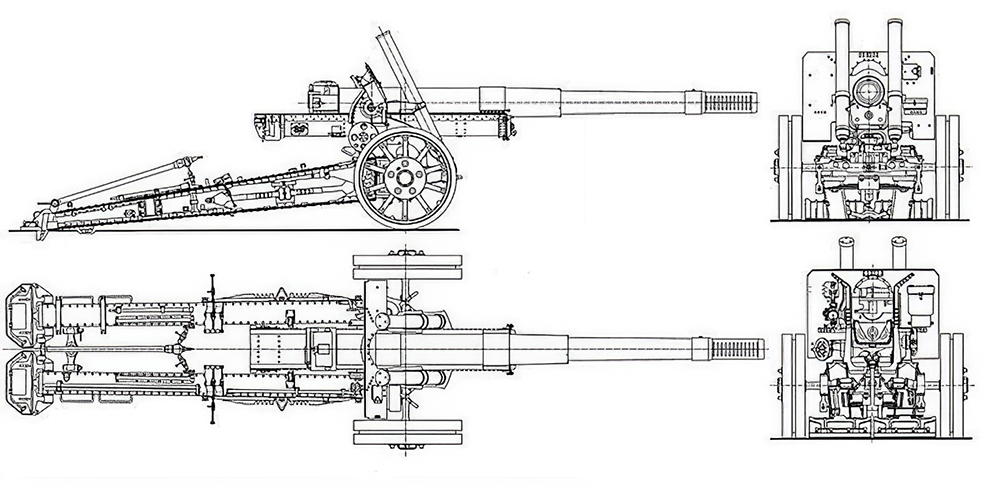

Гаубица-пушка периода Второй мировой войны. Это орудие состояло или до сих пор состоит на вооружении армий многих стран мира, использовалось практически во всех значимых войнах и вооруженных конфликтах середины и конца XX в. Этим орудием были вооружены самые мощные советские САУ Великой Отечественной войны — СУ-152 и ИСУ-152. В связи с исчерпанием возможностей модернизации 152-мм осадной пушки образца 1910 года, проводимой в 1930 и 1934 гг., в КБ завода №172 под руководством Ф.Ф.Петрова в инициативном порядке была разработана гаубица-пушка МЛ-20. После проведения испытаний в 1937 г. она была принята на вооружение под официальным названием «152-мм гаубица-пушка образца 1937 года». Орудие имело многочисленные заимствования от 152-мм пушки обр. 1910/34 гг. — ствол с затвором, противооткатные устройства, колесный ход, подрессоривание и станины. Отличительной особенностью МЛ-20 является уникальное сочетание различных углов возвышения и начальных скоростей снаряда, которые задаются выбором одного из тринадцати метательных зарядов. В результате орудие могло использоваться и как гаубица, стреляющая по навесной траектории с относительно небольшой скоростью снаряда, и как пушка — по настильной траектории с высокой скоростью снаряда. Для транспортировки МЛ-20 использовались различные тяжелые гусеничные артиллерийские тягачи.

7.

Годы производства: 1937-1946. Страна-производитель: СССР. Выпущено: 6944 ед. МЛ-20 и 3533 МЛ-20С для монтажа на САУ СУ-152 и ИСУ-152. Масса: 7270 кг. Калибр: 152,4 мм. Прицельная дальность: 20500 м. Скорость транспортировки на марше: 40 км/ч. Скорострельность: 3-4 выстр./мин. Расчет: 9 чел.

8.

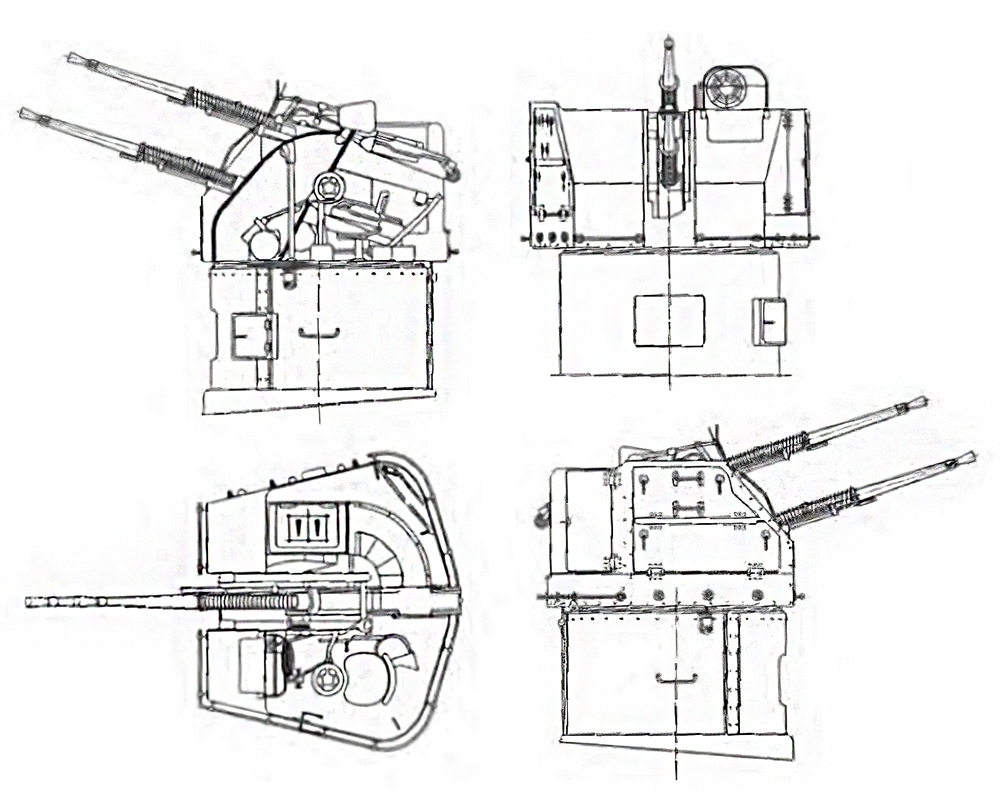

25-мм зенитная установка 2M-3

Противовоздушную оборону торпедных катеров неизменно обеспечивали спаренные 25-мм автоматические зенитные установки 2М-3, разработанные под руководством выдающегося конструктора автоматических пушек А.Э.Нудельмана. Принята на вооружение в 1953 г. Модернизированная установка 2М-3М (1957 г.) отличалась наличием нового автомата М-110, полученного в ходе переработки конструкции автомата 110-ПМ. В новом автомате помимо энергии отката дополнительно использовалась и энергия пороховых газов, отводимых из канала ствола, что повысило темп стрельбы. Установками 2М-3 и 2М-3М были вооружены корабли более чем 30 проектов, в том числе: подводные лодки, эсминцы, ракетные и торпедные катера, тральщики, десантные корабли, гражданские суда и вспомогательные суда ВМФ. Установки 2M-3М длительное время являлись основными средствами самообороны и ПВО кораблей и судов ВМФ СССР, состоят на вооружении ВМФ России, а также устанавливаются мелкосерийно на гусеничных тягачах МТ-ЛБ. В качестве боеприпасов используются 25-мм унитарные выстрелы c осколочно-зажигательно-трассирующими и бронебойно-трассирующими снарядами. Максимальная наклонная дальность стрельбы по воздушным целям — 3000 метров при высоте цели до 2000 метров. Возможна стрельба и по надводным целям на дальности до 3000 метров.

9.

Годы производства: 1953-1984. Страна-производитель: СССР. Выпущено: 855 ед. 2М-3. Масса: 1510 кг. Вооружение: спаренный автомат 110-ПМ (2М-3) или М-110 (2М-3М). Калибр: 25 мм. Скорострельность: 300 (2М-3) или 470-480 (2М-3М) выстр./мин на ствол. Наклонная дальность стрельбы: 3000 м. Расчет: 2 чел.

10.

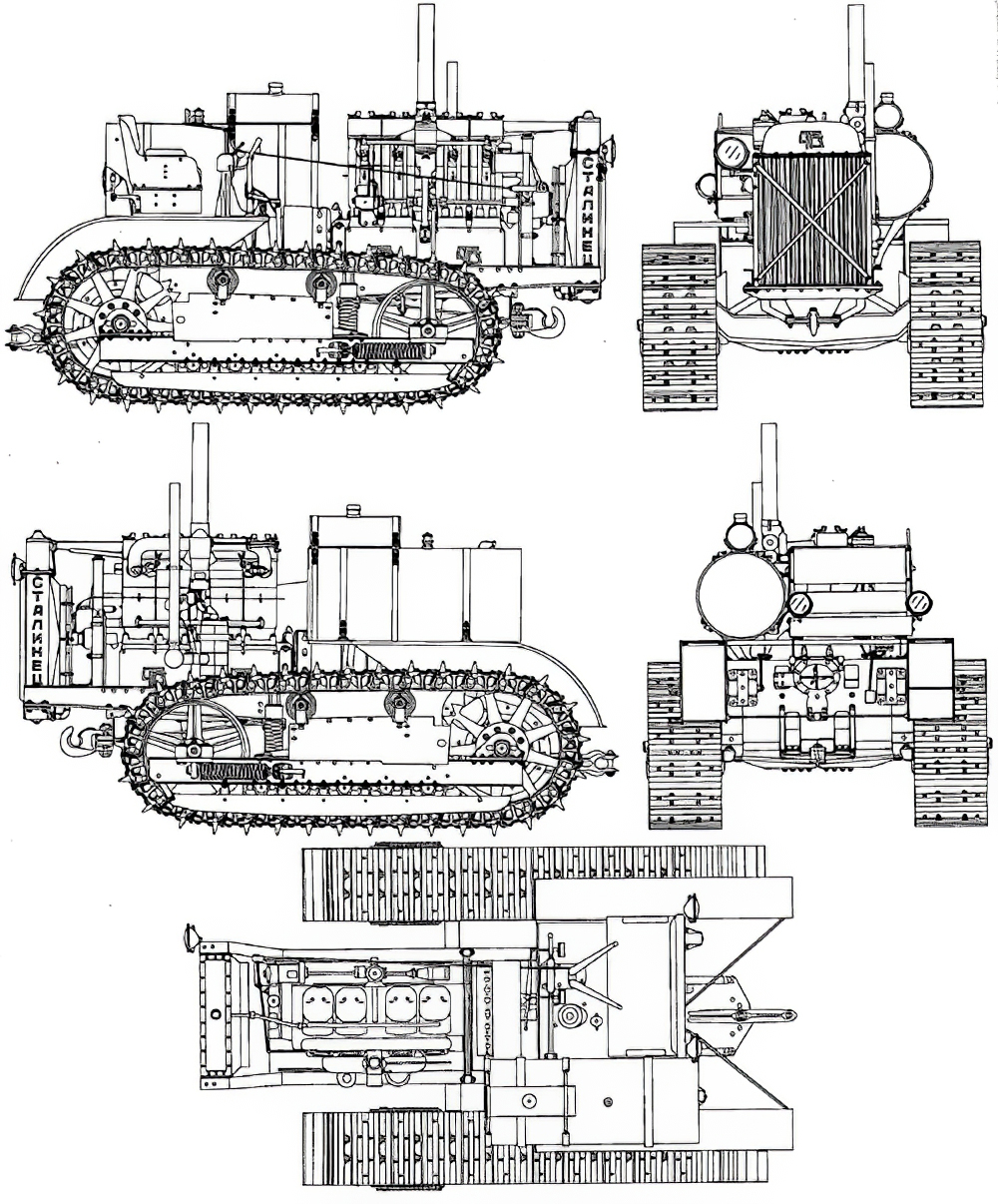

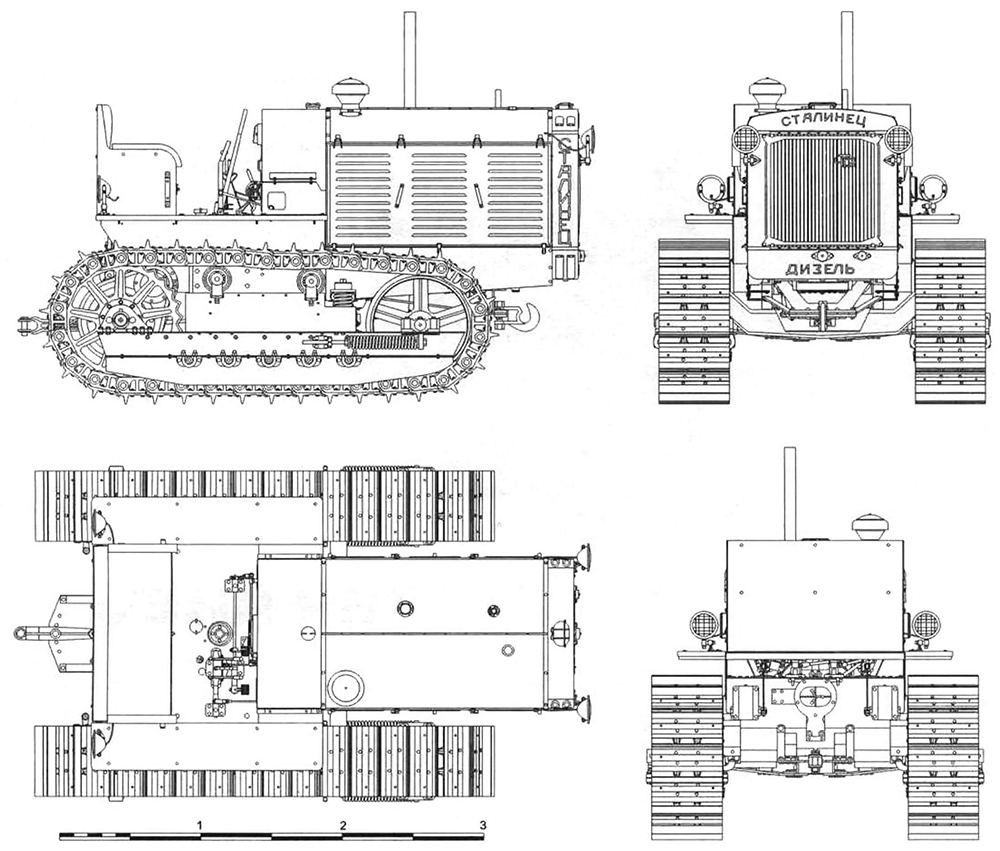

Гусеничный трактор ЧТЗ «Сталинец-60»

Выпуск первых гусеничных тракторов С-60 / «Сталинец-60» на Челябинском тракторном заводе был осуществлен 1 июня 1933 г. «Сталинец 60» относился к типу мощных буксирующих тракторов и предназначался для сельскохозяйственных работ, работ в строительстве, на лесозаготовках, а также в Красной Армии в качестве артиллерийского тягача. Он стал, по сути, переработанной для производства в метрической системе мер копией американского трактора «Катерпиллер-60», отличаясь от него производственным исполнением и конструктивным оформлением некоторых узлов и агрегатов. Самым характерным визуальным отличием С-60 от «Sixty» было отсутствие массивного металлического тента на стойках, закрывающего всю машину. Поскольку испытания американского трактора показали низкую надежность конструкции сплошного металлического тента, от него отказались. Карбюраторный двигатель трактора С-60, устанавливавшийся в передней части рамы, по своей архитектуре был подобен тихоходным с большим крутящим моментом моторам заключительного периода Первой мировой войны.

11.

Трактор выполнен по классической схеме с двигателем впереди и местом водителя сзади. Остов трактора состоял из кожуха коробки передач и рамы, опирающихся на тележки гусениц при помощи свободных полуосей сзади и балансирного устройства (через шкворень) спереди. Ходовая часть состояла из двух пятикатковых тележек (каждая — с двумя поддерживающими роликами) с жестким креплением катков к раме тележки. Ленивцы располагались спереди и имели пружинное натяжное приспособление.

12.

Годы производства: 1933-1937. Страна-производитель: СССР. Выпущено 69100 ед. Масса: 9520 кг. Двигатель: С-60 / R-4 / 18,45 л / 60 л.с. Максимальная скорость: 6 км/ч. Экипаж: 1-2 чел.

13.

Гусеничный трактор ЧТЗ «Сталинец-65»

Советский трактор, выпускавшийся на Челябинском тракторном заводе с 1937 по 1941 г. Цифры в названии означают количество лошадиных сил нового дизельного двигателя М-17. Разработан на основе трактора «Сталинец-60». В 1930 г. ЦК ВКП(б) выпускает постановление о внедрении дизелей в автотракторный парк страны. По результатам проведенного в 1934 г. международного конкурса, в котором участвовало 17 дизельных двигателей из Англии, Венгрии, Германии, СССР, США и Швеции, был выбран американский образец от Caterpillar. В 1935 г. был собран и прошел испытания первый дизель-мотор М-17 мощностью 64 л.с. Новый двигатель, являвшийся «потомком» моторов М-13 и М-75, кроме дизельного топлива мог также работать на смеси автола с керосином, и заводился от пускового 20-сильного бензинового двигателя.

14.

В непосредственно сам трактор конструкторы не внесли больших новшеств. Изменению подверглись: коробка передач — так как новый двигатель обеспечивал большее число оборотов в минуту (850 против 650), было увеличено передаточное отношение, гусеницы — для лучшего распределения веса, радиатор, который стал немного шире. Топливный бак теперь размещался за двигателем, который сверху закрыли капотом. С-65 суждено было стать первым советским серийным дизельным трактором. Утверждения о том, что он стал первым серийным дизельным трактором в мире, не соответствуют действительности — немецкий Benz-Sendling S6 пошел в серию еще в 1923 г.

15.

Годы производства: 1937-1941. Страна-производитель: СССР. Выпущено 37626 ед. Масса: 10850 кг. Двигатель: дизельный М-17 / R-4 / 13,54 л / 75 л.с. Максимальная скорость: 7 км/ч. Экипаж: 1 чел.

16.

Танковая аллея [5]

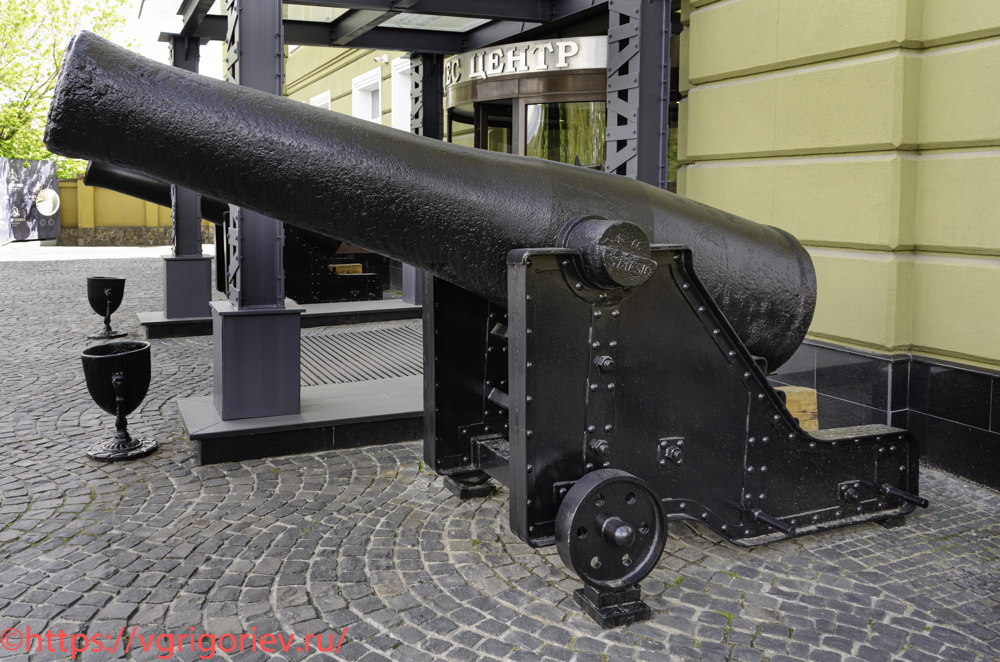

У входа в бизнес-центр с тыльной стороны павильона «Автомобили и мотоциклы» [3] можно увидеть пару старинных пушек, стреляющих ядрами.

17.

Пушки, что вполне очевидно, были изготовлены еще в царские времена.

18.

Вход в бизнес-центр вместо традиционных львов «охраняют» две мортиры на клепаных чугунных лафетах.

19.

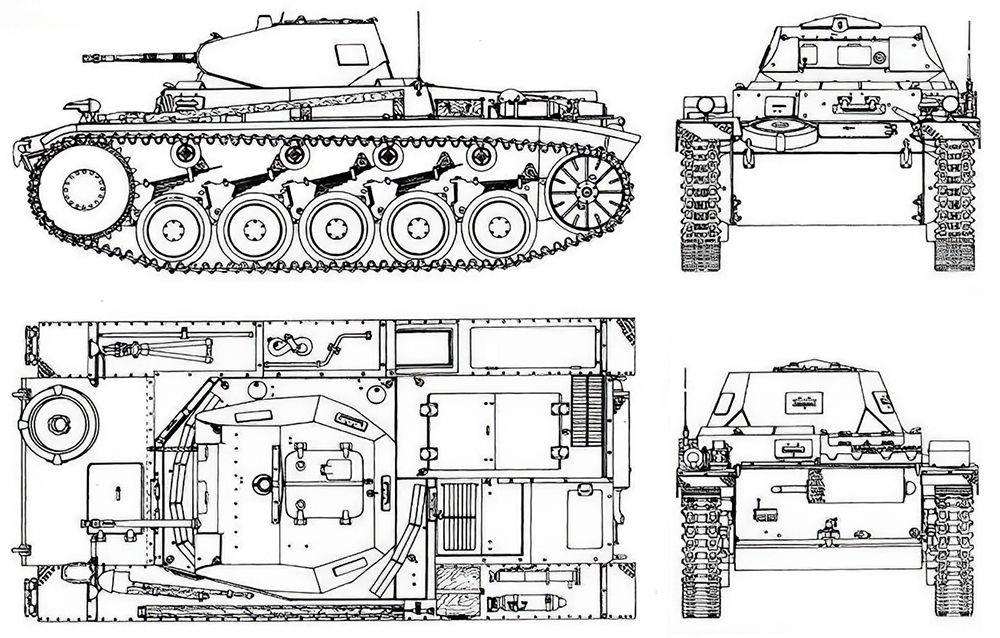

Легкий танк Pz. Kpfw. II Ausf. B

Panzerkampfwagen II (Pz.Kpfw. II, Pz. II) — немецкий легкий танк времен Второй мировой войны. В советской литературе традиционно обозначался как Т-II. По германской ведомственной системе обозначений военной техники носил индекс Sd.Kfz. 121. Разработан в 1934 г. Перед началом Второй мировой войны в 1939 г. Pz. Kpfw. II уже был недостаточно мощным боевым танком, но так получилось, что «двойка» в начале Второй мировой войны все еще составляла 38% танкового парка Вермахта. В боях они оказались слабее практически всех танков аналогичного класса, в том числе советских Т-26 и БТ, при этом не имея резервов для модернизации. Орудие показало себя во время войны оружием великолепной точности, но явно имело недостаточную бронепробиваемость, особенно после начала войны против СССР, где PzKpfw II приходилось встречаться с Т-34. Положение пытались исправить введением в боеукладку подкалиберного боеприпаса с сердечником из карбида вольфрама, но это не оправдало себя. PzKpfw II использовался в основном против пехоты, расчетов орудий и слабобронированной техники. Проходимость и запас хода танка, в условиях войны в СССР, были непозволительно малы. Данная машина собрана из кусков различных машин, но как минимум подбашенная коробка и надмоторная плита четко определяются. На подбашенной коробке были опознаны знаки 2-й танковой дивизии; в нынешней конфигурации танк воевал минимум с весны 1940 г. А по факту он успел повоевать и в Польше. Также танк успел повоевать под Москвой и является участником известного боя у разъезда Дубосеково.

20.

Годы производства: 1935-1943; 1938 (Ausf. B). Страна-производитель: Германия. Выпущено: 384 ед. Ausf. B, ок. 2050 ед. всех модификаций. Масса: 8900 кг. Двигатель: Maybach HL62 TR / R-6 / 6,191 л / 140 л.с. Максимальная скорость по шоссе: 40 км/ч. Вооружение: 20-мм автоматическая пушка KwK 30, 7,92-мм пулемет MG-34. Боекомплект: 180 выстрелов, 2100 патронов. Экипаж: 3 чел.

21.

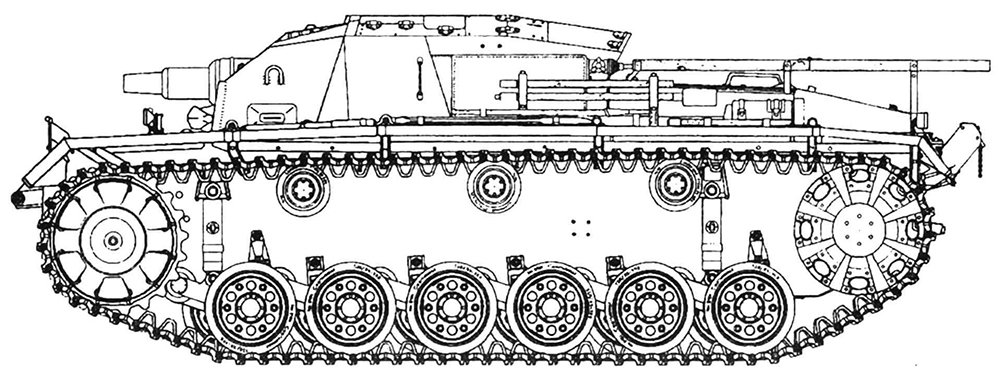

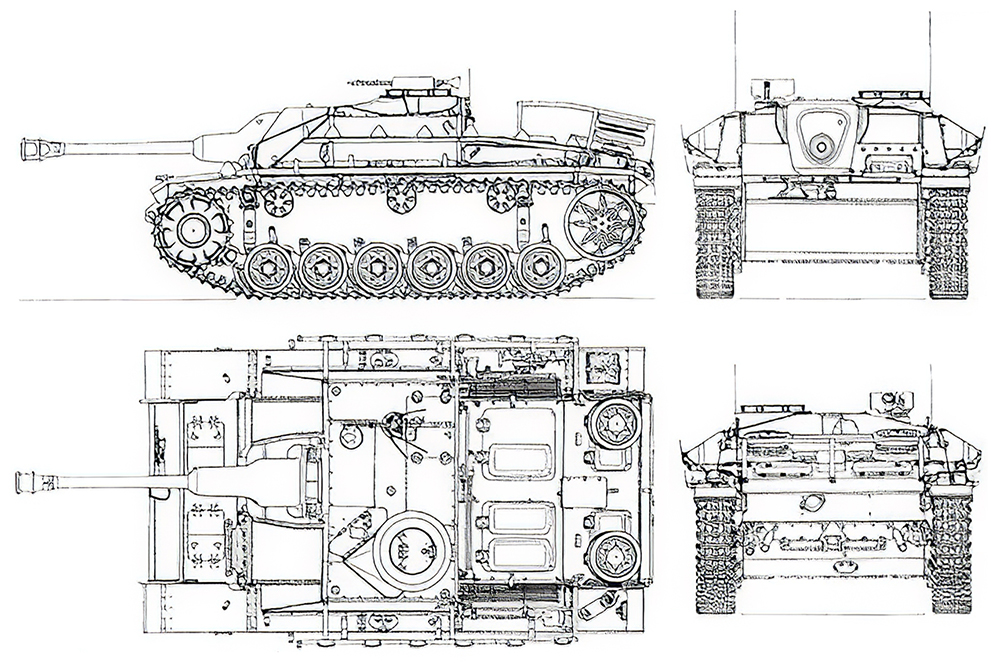

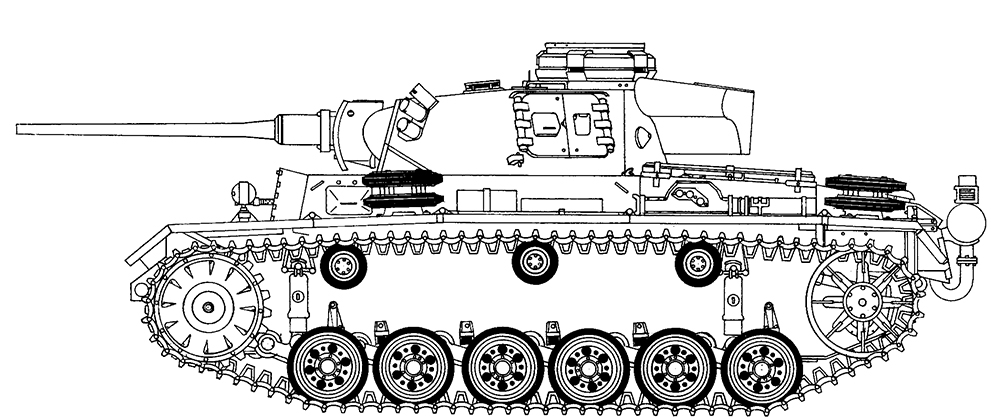

Самоходное орудие StuG III Ausf.E

Немецкая самоходно-артиллерийская установка класса штурмовых орудий времен Второй мировой войны. Серийно выпускалась в различных модификациях с 1940 по 1945 г. и стала самым массовым по численности представителем бронетехники вермахта. Полное официальное название машины — Gepanzerte Selbstfahrlafette für Sturmgeschütz III mit 7,5-cm-Sturmkanone 37 oder 40. По ведомственному рубрикатору министерства вооружений нацистской Германии САУ обозначалась как Sd.Kfz.142. StuG III также обозначается как StuG 40, в советской литературе эту машину именовали «Арт-Штурм». Была создана на базе среднего танка Pz. Kpfw. III Ausf. B. «Штуг» стал основой для целого ряда других немецких самоходных орудий. И не только немецких — с оглядкой на StuG III создавались итальянская Semovente da 75/18, венгерская «Зриньи», а также советская СУ-122. Главная задача этих самоходок — идти за пехотой в атаку и прикрывать ее огнем, поражая пулеметы и танки врага прямой наводкой. Эти требования определили особенности штурмовых орудий: мощную лобовую броню, закрытую рубку, небольшой угол возвышения орудия и необязательное наличие пулемета. Самоходка завоевала репутацию универсального самоходного орудия, которое использовалось на всех фронтах Второй мировой войны — и в роли истребителя танков, и как штурмовое орудие, и как оборонительное, и как наступательное оружие. StuG III Ausf. Е планировался для использования в качестве командирской машины вместо наблюдателей-корректировщиков Sd.Kfz 253, которые вывели из состава подразделений StuG-ов. САУ была снабжена улучшенной аппаратурой связи, что потребовало установки с обеих сторон рубки и увеличения бортовых ниш для установки радиоаппаратуры.

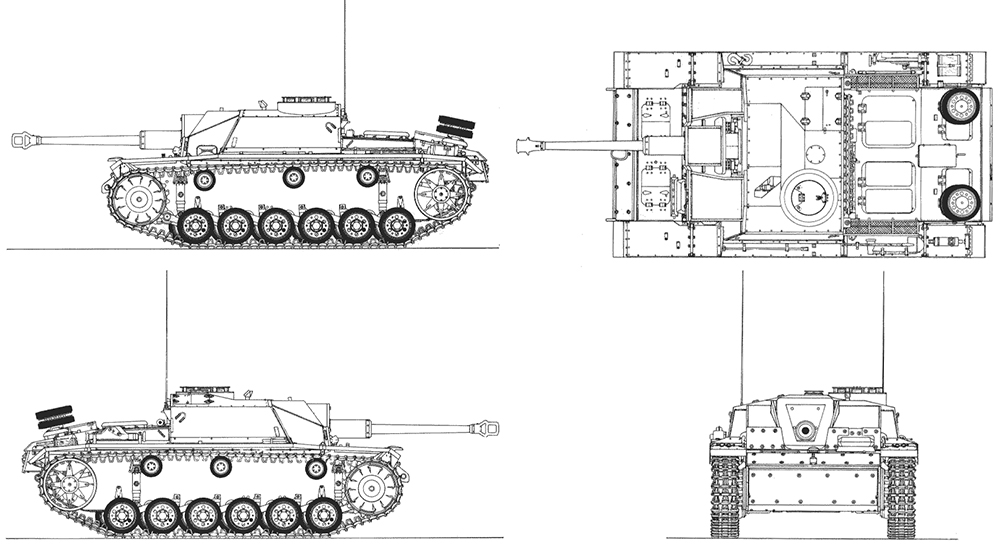

22.

Годы производства: 1940-1945, 1941-1942 Ausf. E. Страна-производитель: Германия. Выпущено: 284 ед. Ausf. E, 9240 ед. всех модификаций. Масса: 22000 кг. Двигатель: Maybach HL 120TRM / V-12 / 11,867 л / 300 л.с. Максимальная скорость: 38 км/ч. Вооружение: 75-мм гаубица StuK 37/L24. Боекомплект: 50 снарядов. Экипаж: 4 чел.

23.

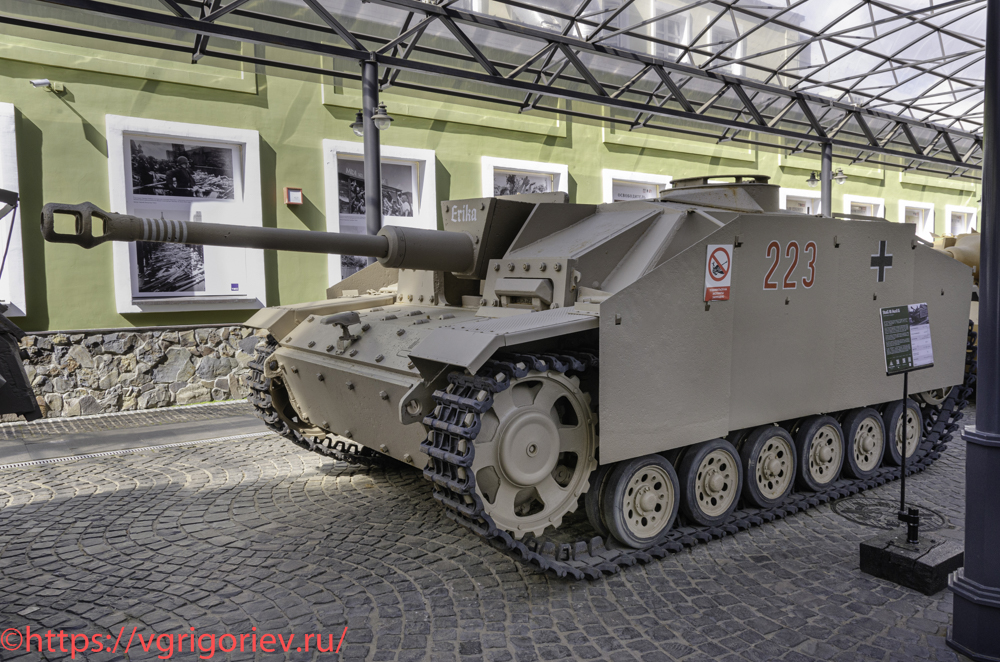

Самоходная артиллерийская установка StuG III (StuG 40) Ausf. G (ранний выпуск)

StuG III Ausf. G (1943 года). Самая массовая модификация. Установлена 75-мм пушка длинноствольная пушка Stuk 40 L/48. Усиление бронезащиты обеспечивалось съемными броневыми экранами, прикрывавшими ходовую часть и борта машины. На первых 120 машинах устанавливалась 75-мм длинноствольная пушка Stuk 40 с длиной ствола 43 калибра (L/43), на последующих StuG 40 — L/48. Установлен вентилятор на крыше рубки для уменьшения загазованности боевого отделения. В декабре 1943 г. немецкий транспорт SS Santa Fe вышел из Констанцы, груженый различными военными грузами, в том числе 1278 т боеприпасов. Близ мыса Тарханкут транспорт был атакован советской подводной лодкой Д-4 «Революционер». После двух попаданий торпед SS Santa Fe ушел на дно, 28 членов экипажа погибло, еще 16 считается пропавшими без вести. Спустя две недели гидролокатор противолодочного корабля «UJ-102» засек металлический объект под водой. Корабль незамедлительно принялся атаковать цель. Тем, что немцы первоначально по ошибке приняли за советскую подлодку, оказался затонувший транспорт «Santa Fe». Взрывы глубинных бомб привели к детонации немалого боезапаса, покоившегося на дне корабля. В результате «UJ-102» получил серьезные повреждения корпуса и затонул вместе со всем экипажем — 53 человека. Ныне оба корабля покоятся на морском дне, на расстоянии около 300 метров друг от друга. В 2002 г. удалось достать со дна две затонувшие САУ, одна их которые после длительных приключений и сложной реставрации оказалась в Музее.

24.

Годы производства: 1940-1945, 1942-1945 Ausf. G. Страна-производитель: Германия. Выпущено: ок. 7800 ед. Ausf. G, 9240 ед. всех модификаций. Масса: 23900 кг. Двигатель: Maybach HL 120TRM / V-12 / 11,867 л / 300 л.с. Максимальная скорость: 38 км/ч. Вооружение: 75-мм гаубица StuK 40/L48. Боекомплект: 54 снаряда. Экипаж: 4 чел.

25.

Самоходное орудие StuG III Ausf. G (поздний выпуск)

Данная модификация, получившая длинноствольное орудие поступила на вооружение вермахта в самом конце 1942 г. В данной версии был воплощен весь накопленный опыт боевого применения самоходок, а также реализованы последние конструкторские идеи. Самоходка завоевала репутацию универсального самоходного орудия, которое использовалось на всех фронтах Второй мировой войны — и в роли истребителя танков, и как штурмовое орудие, и как оборонительное, и как наступательное оружие. Все версии штурмового орудия имели низкий силуэт, что делало их трудной мишенью и опасным противником для врага. Экипажи «Штугов» считались элитой бронетанковых войск Германии и носили собственную танкистскую форму серо-защитного цвета. В ходе производства и эксплуатации StuG III Ausf. G было принято решение оснастить самоходки бортовыми противокумулятивными экранами — стальными листами толщиной в 5 мм. При попадании снаряда кумулятивная струя рассеивалась, пробивая экран, не нанося урона экипажу. Для удобства транспортировки экраны делали съемными.

26.

Годы производства: 1942-1945. Страна-производитель: Германия. Выпущено: 7800 ед. Ausf.G, 9240 ед. всех модификаций. Масса: 23400 кг. Двигатель: Maybach HL 120TRM / V-12 / 11,867 л / 300 л.с. Максимальная скорость по шоссе: 38 км/ч. Вооружение: 75-мм пушка StuK 40/L48. Боекомплект: 54 снаряда. Экипаж: 4 чел.

27.

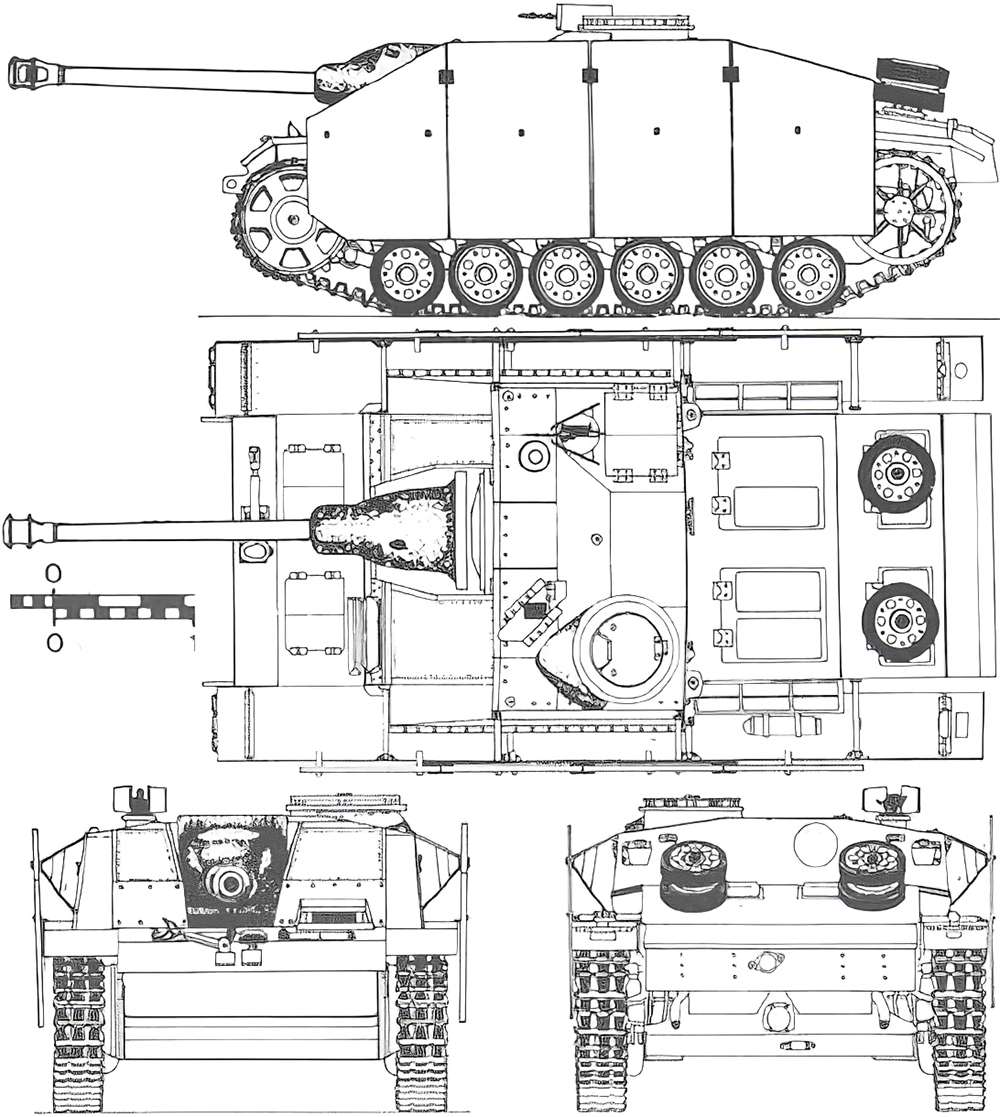

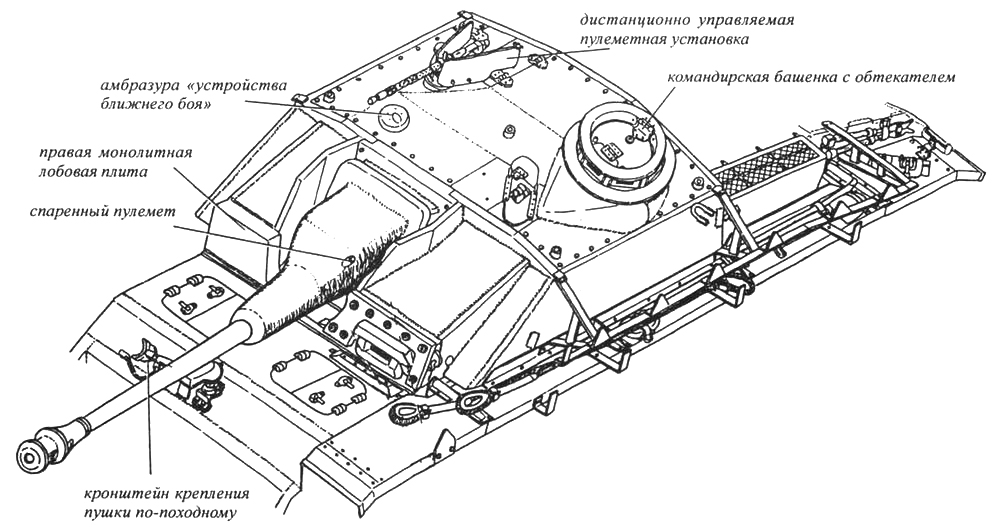

Самоходная артиллерийская установка StuG III (StuG 40) Ausf. G (поздний выпуск)

Штурмовое орудие StuG III имело компоновку с передним расположением боевой рубки. Внутри корпус машины делился на три отделения: управления (оно же трансмиссионное), боевое и моторное. Отделение управления находилось в носовой части САУ. В нем размещались приводы управления, приборы, контролировавшие работу двигателя, главный фрикцион, коробка передач, планетарный механизм поворота, сиденье механика- водителя. Боевое отделение располагалось в средней части САУ. В нем размещались вооружение, боекомплект, приборы прицеливания и наблюдения, радиостанция. Здесь же находились рабочие места командира, наводчика и заряжающего. Над полом боевого отделения проходил карданный вал, закрытый кожухом. Моторное отделение находилось за боевым. В нем были установлены двигатель, масляный и топливный баки и радиаторы системы охлаждения. На этот экземпляр САУ нанесена маркировка StuG 40 Ausf.G времен боев в Венгрии в 1945 г.

28.

С ноября 1943 г. 75-мм пушка StuK 40 L/48 получила новую литую маску Saukopfblende (свиное рыло). Впрочем, параллельно продолжался и выпуск штурмовых орудий со сварными масками старого типа. В качестве вспомогательного вооружения использовался пулемет MG 34 или MG 42 калибра 7,92 мм, перевозимый внутри боевой машины. САУ поздних выпусков оснащалась дистанционно управляемой установкой пулемета MG 42 и спаренным с пушкой пулеметом MG 34. В боекомплект пулеметов входило 600 патронов.

29. Характерные особенности StuG 40 Ausf G поздних выпусков.

Годы производства: 1940-1945, 1942-1945 Ausf. G. Страна-производитель: Германия. Выпущено: ок. 7800 ед. Ausf. G, 9240 ед. всех модификаций. Масса: 23900 кг. Двигатель: Maybach HL 120TRM / V-12 / 11,867 л / 300 л.с. Максимальная скорость: 38 км/ч. Вооружение: 75-мм гаубица StuK 40/L48, 7,92 мм пулемет MG 42. Боекомплект: 54 снаряда, 600 патронов. Экипаж: 4 чел.

30.

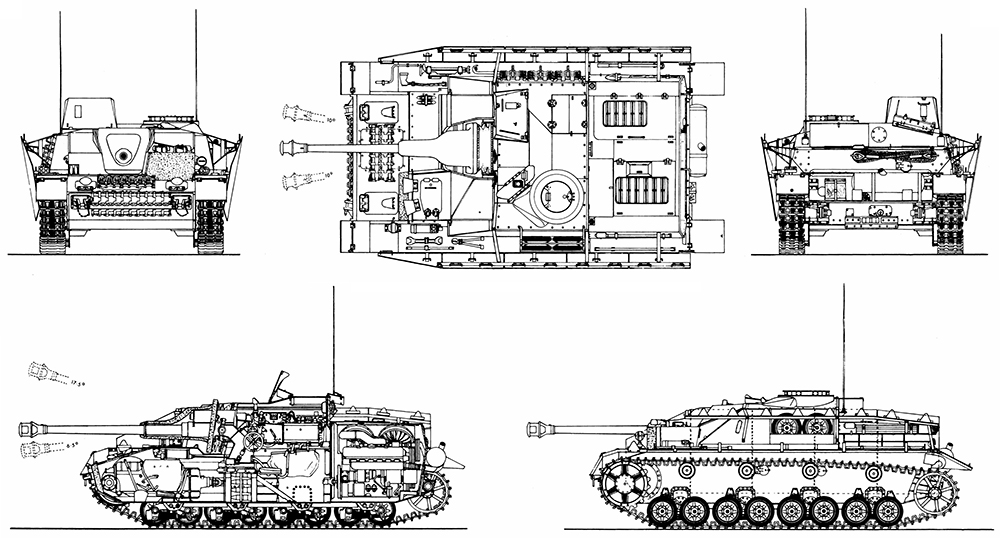

Самоходное орудие StuG IV

Эта немецкая штурмовая противотанковая САУ — результат удачной компиляции броневой рубки StuG III и шасси танка Pz.IV — одна из наиболее распространенных в период Второй мировой войны, выпускалась с декабря 1943 по апрель 1945 г. Сделаны такие самоходки на базе среднего немецкого танка Pz.Kpfw. IV. Появлением на свет это орудие обязано разрушению одного из заводов фирмы Alkett союзной авиацией в ноябре 1943 г. и необходимостью восполнить недовыпущенные в этой связи штурмовые орудия. Их производством занялись на мощностях фирмы «Крупп-Грузон». С января 1944 г. фирма «Крупп-Грузон» прекратила выпуск танка Pz. IV и полностью перешла на производство StuG IV. Эти САУ активно использовались на всех фронтах Второй мировой войны. До настоящего времени сохранилось три экземпляра StuG IV: представленный в Музее образец и еще два в Польше. В выставленной САУ, к сожалению, отсутствуют двигатель и трансмиссия.

31.

Годы производства: 1943-1945. Страна-производитель: Германия. Выпущено: 1163 ед. Масса: 23000 кг. Двигатель: Maybach HL 120TRM / V-12 / 11,86 л / 300 л.с. Максимальная скорость по шоссе: 38-40 км/ч. Вооружение: 75-мм пушка StuK 40/L48, 7,92 мм дистанционно управляемый пулемет MG 42. Боекомплект: 63 снаряда, 600 патронов. Экипаж: 4 чел.

32.

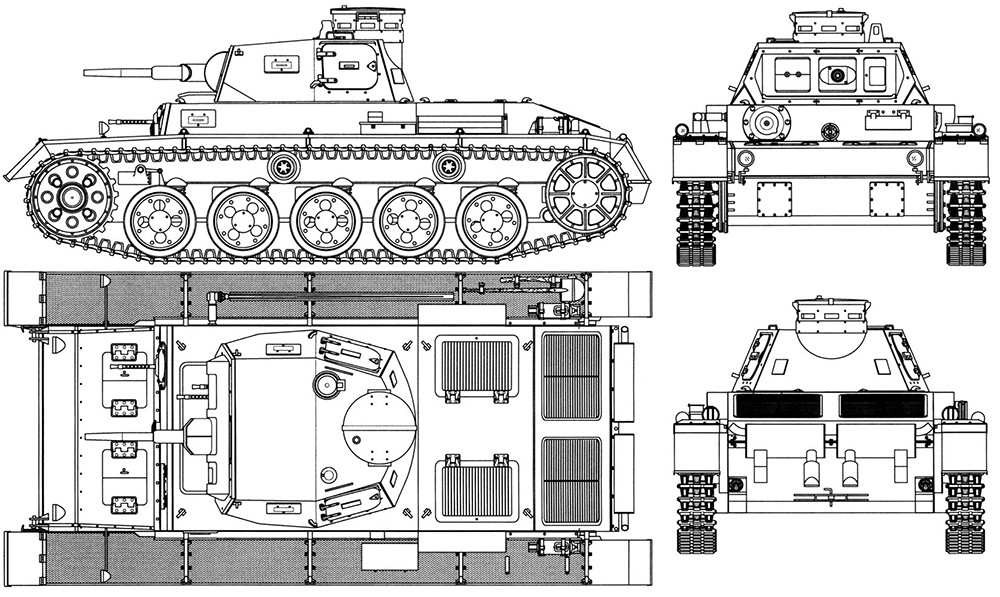

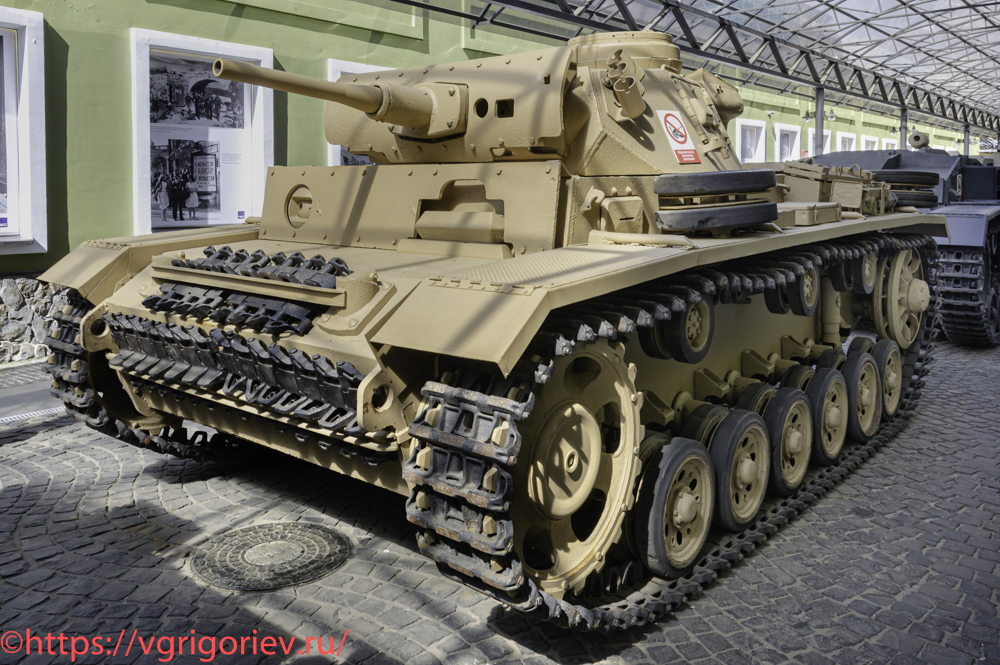

Командирский средний танк Pz.Kpfw. III Ausf. E

Panzerkampfwagen III — немецкий средний танк времен Второй мировой войны, серийно выпускавшийся с 1938 по 1943 г. Сокращенными названиями этого танка являлись Pz.Kpfw.III, Panzer III, Pz.III. В ведомственном рубрикаторе военной техники нацистской Германии этот танк имел обозначение Sd.Kfz. 141 (Sonderkraftfahrzeug 141 — машина специального назначения 141). В советских исторических документах и популярной литературе Pz.Kpfw.III именовался как «Тип 3», T-III или Т-3. Внутри машины были оборудованы рабочие места для командира, офицера связи, двух радистов и механика-водителя. В танке имелся складной столик для работы с картами, а наблюдение велось через пять смотровых щелей и стереотрубу, устанавливаемую в командирской башенке. Эти боевые машины использовались вермахтом с самого начала Второй мировой войны. Последние записи о боевом применении Pz.Kpfw.III в штатном составе подразделений вермахта датируются серединой 1944 г., одиночные танки воевали вплоть до капитуляции Германии. С середины 1941 по начало 1943 г. Pz.Kpfw. III был основой бронетанковых войск вермахта и, несмотря на относительную слабость по сравнению с современными ему танками стран антигитлеровской коалиции, внес значительный вклад в успехи вермахта того периода. На базе Pz.Kpfw. III в Германии и СССР создавались самоходно-артиллерийские установки (САУ) различного назначения. Модификация Ausf. E — первая относительно крупносерийная. На Ausf. E полностью новая ходовая часть, включавшая шесть сдвоенных обрезиненных опорных катков на борт и торсионную подвеску. В подвесках первого и шестого опорных катков амортизаторы. Изменились поддерживающие катки и ленивец. Танк оснащен двигателем Maybach HL 120TR мощностью 300 л.с. и десятискоростной коробкой передач Variorex SRG 328-145. Курсовой пулемет в новой шаровой установке Kugelblende 30. В 1940-1941 гг. часть машин модификации Ausf. E (в том числе представленная в Музее) была перевооружена 50-мм пушками Kw.K. 38. В данном случае история машины плюс-минус известна: она из состава 1-й танковой дивизии, башенный номер II02 ее родной. Танк воевал во Франции в мае-июне 1940 г., тогда башенный номер был крупнее. Его боевой путь закончился на советско-германском фронте осенью 1941 г.

33.

Годы производства: 1938-1939 Ausf. E, 1937-1943 все модификации. Страна-производитель: Германия. Выпущено: 96 ед. Pz.Kpfw.III Ausf. E, 6166 всех модификаций. Масса: 19500 кг. Двигатель: Maybach HL 120TR / V-12 / 11,86 л / 300 л.с. Максимальная скорость по шоссе: 40 км/ч. Вооружение: 37-мм пушка Kw.K. 36, 3×7,92-мм пулемет MG 34. Боекомплект: 131 снаряд, 4500 патронов. Экипаж: 5 чел.

34.

Средний танк Pz. Kpfw. III Ausf. M

Последняя модификация Pz.Kpfw. III, вооруженная 50-мм пушкой. Танки модификации М, выпускавшиеся с сентября 1942 по февраль 1943 года, незначительно отличались от Ausf. L. Так, на бортах башни установили по три мортирки для запуска 90-мм дымовых гранат. Эвакуационные люки в бортах корпуса ликвидировали, что позволило увеличить боекомплект пушки с 84 до 98 выстрелов. Выхлопное оборудование приспособлено для преодоления без подготовки бродов глубиной до 1,3 м (по другим данным — 1,6 м) (предыдущие версии могли преодолевать брод глубиной до 0,8 м). Фары перенесли с лобового листа на крылья. Танки Ausf. M получили кронштейны для крепления противокумулятивных экранов, установку зенитного пулемета на командирской башенке и некоторые другие усовершенствования. Как и многие танки, восстановленные в Музее, этот Pz.Kpfw. III Ausf. M собран из кусков. Башня, например, собрана из деталей машины из 502-го тяжелого танкового батальона, погибшей в начале 1943 г. под Ленинградом. Как временное решение, на музейном экземпляре танка смонтирована 50-мм пушка 5 cm KwK 38 с длиной ствола 42 калибра, устанавливавшаяся на модификации F-J.

35.

Годы производства: 1942-1943 Ausf. M, 1937-1943 все модификации. Страна-производитель: Германия. Выпущено: 517 ед. Pz.Kpfw.III Ausf. E, 6166 всех модификаций. Масса: 22700 кг. Двигатель: Maybach HL 120TRM / V-12 / 11,86 л / 300 л.с. Максимальная скорость по шоссе: 40 км/ч. Вооружение: 50-мм пушка Kw.K. 39, 2×7,92-мм пулемет MG 34. Боекомплект: 98 снарядов, 3750 патронов. Экипаж: 5 чел.

36.

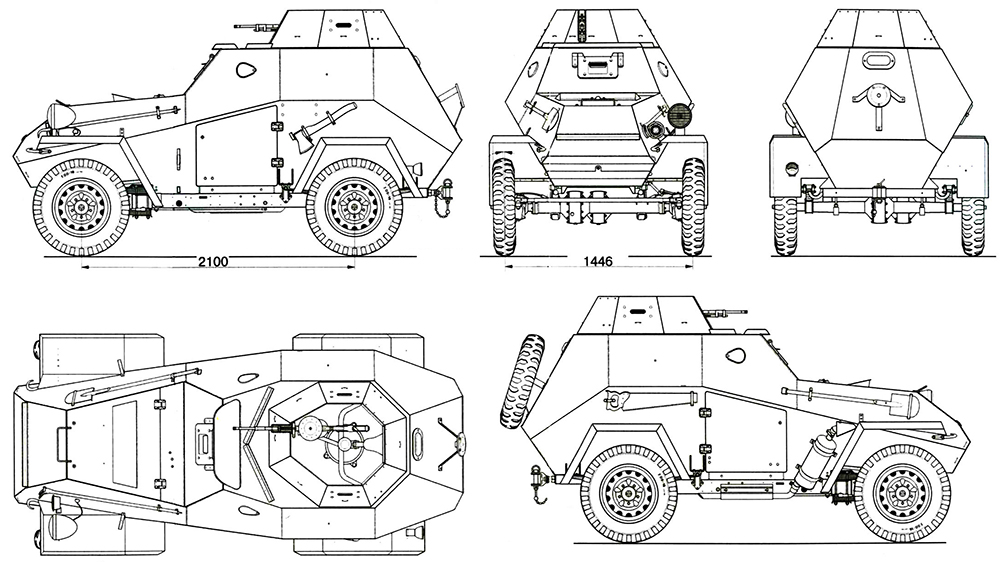

Бронеавтомобиль БА-64Б

БА-64 — советский легкий бронеавтомобиль периода Второй мировой войны. Спроектирован в июле-декабре 1941 г. на шасси полноприводного легкового автомобиля ГАЗ-64 с использованием довоенных советских наработок по полноприводным бронеавтомобилям нового поколения, а также опыта, полученного при изучении трофейных германских бронеавтомобилей предположительно Sd.Kfz.221 или Sd.Kfz.222. БА-64 стал первым советским серийным полноприводным бронеавтомобилем, остался единственной машиной этого класса, принятой на вооружение в СССР в годы войны, а также стал последним советским бронеавтомобилем классического типа. К началу Великой Отечественной войны единственным находящимся в производстве легким бронеавтомобилем в СССР являлся БА-20М. Созданный в середине 1930-х гг. на базе легкового автомобиля ГАЗ-М-1, БА-20 к 1941 г. успел устареть и перестал соответствовать возросшим требованиям по проходимости и защищенности. Разработка БА-64 началась в июле 1941 г. в КБ Горьковского автозавода под руководством В.А.Грачева. В марте 1942 г. бронеавтомобиль был принят на вооружение. Одной из главных проблем БА-64 являлась также недостаточная боковая устойчивость, обусловленная узкой для машины такого класса колеей базового ГАЗ-64 в сочетании со сравнительно высоким центром тяжести бронеавтомобиля. Необходимость расширения колеи БА-64 стала очевидна конструкторам еще во время испытаний его прототипа весной 1942 г., но для скорейшего начала производства было решено отложить введение более широкой колеи, так как это требовало перестройки налаженного производства агрегатов шасси, в то время как ГАЗ был и так загружен освоением выпуска новых образцов бронетехники, таких как танк Т-70. Тем не менее, с августа 1942 г. по инициативе конструкторского бюро все же были начаты работы по созданию модификации БА-64 с расширенной колеей. Первый прототип модернизированного БА-64 был изготовлен в октябре 1942 г. и в конце того же месяца поступил на испытания. В качестве базы для новой модификации БА-64Б использовался легкий армейский вездеход ГАЗ-67Б с более широкой колеей (1446 мм против 1240 мм). Это улучшило боковую устойчивость по сравнению с исходным вариантом БА-64. Турельная установка пулемета ДТ была заменена на башенную. Серийный выпуск БА-64Б продолжался до 1946 г.

37.

Годы производства: 1942-1946. Страна-производитель: СССР. Выпущено: ок. 9070 ед., в том числе ок. 5160 БА-64Б. Масса: 2360 кг. Двигатель: ГАЗ-64-6004 / R-4 / 3,285 л / 54 л.с. Максимальная скорость по шоссе: 80 км/ч. Вооружение: 7,62 мм пулемет ДТ-29. Боекомплект: 1260 патронов. Экипаж: 2 чел.

38.

Перед входом в павильон «Автомобили и мотоциклы» [3] установлены два экспоната.

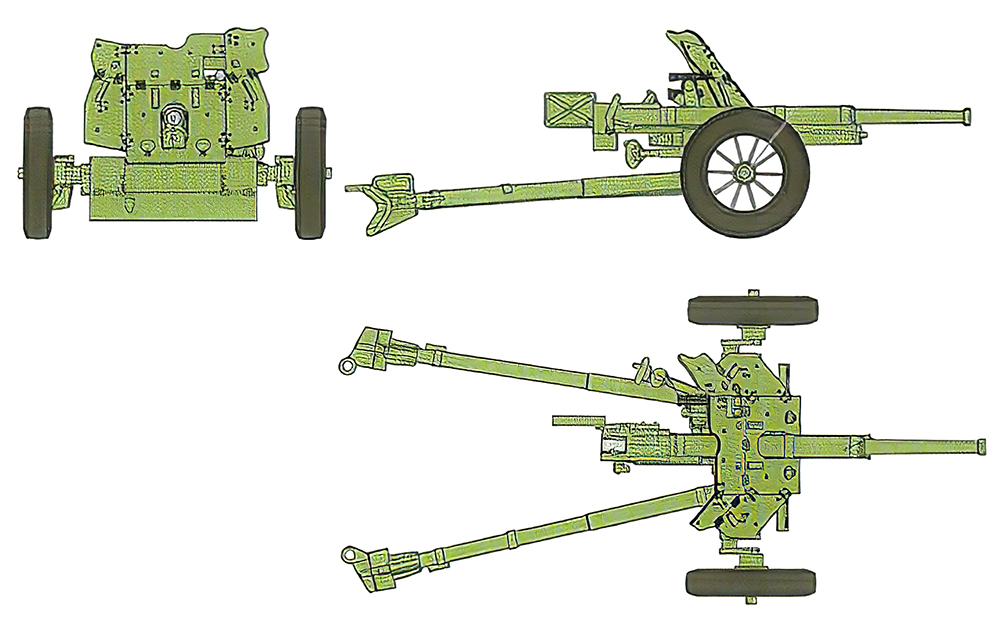

45-мм противотанковая пушка образца 1937 года (53-К)

45-мм противотанковая пушка образца 1937 года (сорокапятка, индекс ГАУ — 52-П-243-ПП-1) — полуавтоматическое противотанковое орудие калибра 45 мм. Оно использовалось на первом этапе Великой Отечественной войны, но в связи с недостаточной бронепробиваемостью было заменено в 1942 г. на более мощную пушку М-42 того же калибра. Пушка была создана в КБ завода № 8 в подмосковном Калининграде под руководством М.Н.Логинова путем доработки 45-мм пушки образца 1932 года, являющейся результатом наложения 45-мм ствола на лафет 37-мм противотанковой пушки образца 1931 года — лицензионной копии пушки фирмы «Рейнметалл».

39.

Годы производства: 1938-1944. Страна-производитель: СССР. Выпущено: ок. 46100 ед. Масса: 560 кг. Калибр: 45 мм. Скорость перевозки по шоссе 50-60 км/ч. Эффективная дальность: 850 м. Скорострельность: 15-20 выстр./мин. Расчет: 4 чел.

40.

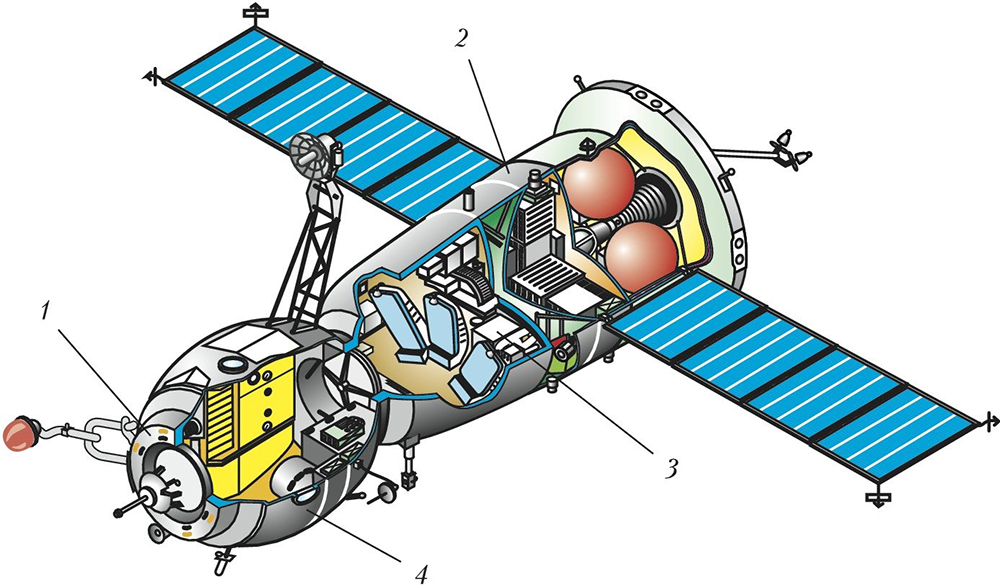

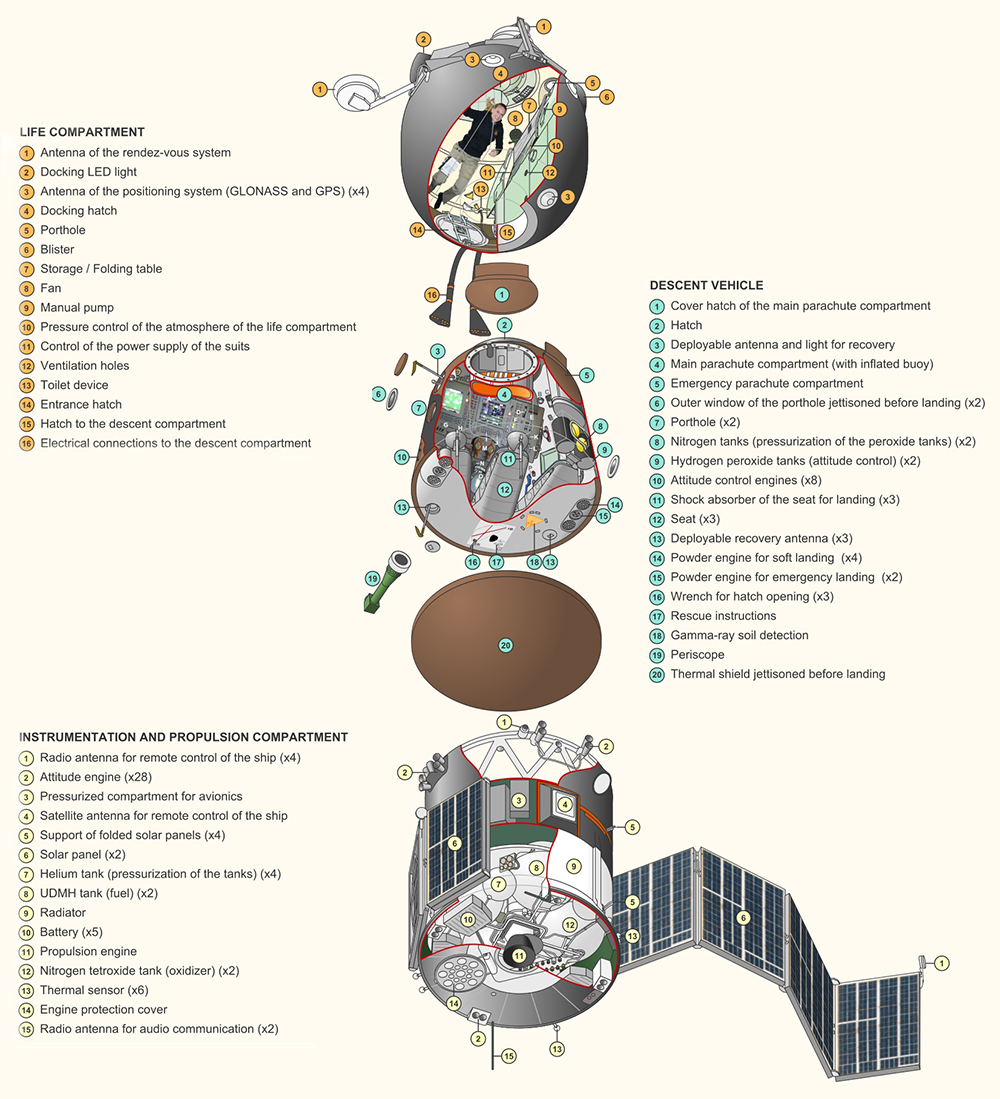

Спускаемый аппарат космического корабля «Союз-МС-05»

Спускаемый аппарат (СА) транспортного пилотируемого корабля (ТПК) «Союз-МC-05». 28 июля 2017 г. в 18.41 по московскому времени был запущен на ракете-носителе «Союз-ФГ» со стартовой площадки №1 «Гагаринский старт» космодрома Байконур. Полет проходил по короткой четырехвитковой схеме сближения ТПК с МКС. Стыковка корабля с МКС состоялась 29 июля 2017 г. в 01.01 по московскому времени. В 2:58 мск экипаж перешел на борт МКС. На корабле был осуществлен полет к МКС участников экспедиции МКС-52/53. Состав экспедиции: Сергей Рязанский (Роскосмос) — командир ТПК «Союз МС», бортинженер МКС-52/53; Рэндольф Брезник (НАСА) — бортинженер-1 ТПК «Союз МС», бортинженер МКС-52, командир МКС-53; Паоло Нисполи (ЕКА) — бортинженер-2 ТПК «Союз МС», бортинженер МКС-52/53. Посадка корабля состоялась 14 декабря 2017 г. в 11.37 на территории Казахстана в 147 км к юго-востоку от города Жезказган.

41.

Союз МС — наименование модификации советских и российских многоместных транспортных пилотируемых космических кораблей семейства «Союз». Корабли этой модификации позволяют доставлять экипаж численностью до трех человек на низкую околоземную орбиту на ракете с тем же названием «Союз». Разработчик и изготовитель кораблей «Союз» — РКК «Энергия». Разработка базовой модели корабля «Союз» началась в 1962 г. в ОКБ-1 под руководством С.П.Королева для советской лунной программы. В 2016 г. был осуществлен первый полет «Союз-МС», который заменил «Союз ТМА-М». Обновление «Союз МС» затронуло практически каждую систему пилотируемого космического корабля, включающего бытовой отсек (2,6×2,2 м, 1300 кг), спускаемый аппарат (2,1×2,2 м, 2900 кг) и приборно-агрегатный отсек (2,7×2,5 м, 2600 кг).

42.

Возвращение с околоземной орбиты ТПК «Союз», а точнее, его СА, является управляемым и совершается по полубаллистической (скользящей) траектории. За управление спуском СА отвечает система исполнительных органов спуска (СИОС), включающая в себя восемь реактивных двигателей. Двигатели СИОС — каталитические жидкостные ракетные двигатели малой тяги. Рабочим телом двигателей является высококонцентрированный (92,0-95,5%) пероксид водорода. В каждой плоскости СА (крен, рыскание, тангаж) установлено по два двигателя, обеспечивающих повороты вокруг осей скоростной системы координат СА. Еще два двигателя являются резервными и установлены в плоскости крена. Шесть двигателей СИОС расположены в нижней части СА по окружности. Под оргстеклом расположен контейнер основной парашютной системы. Справа вверху виден аэродинамический щиток крышки контейнера запасной парашютной системы.

43. Схема космического корабля Союз МС.

Все фотографии со знаком копирайта — мои собственные. Отсутствие этого знака означает заимствование из Интернета, в основном из Википедии, вызванного необходимостью создания наиболее полного и подробного описания объекта.

Хотите первыми узнавать о новых постах — подписывайтесь на мой канал в телеграм.

Обсуждение поста и вопросы — в аналогичном посте в Живом журнале.