Музей техники Вадима Задорожного — крупнейший в России частный музей техники (ретроавтомобилей, мотоциклов, военной техники) — был основан в 2003 г. и расположен в поселке Архангельское Красногорского района Московской области совсем недалеко от МКАД [55.7968183N 37.2987986E].

1.

Для ориентации в большом «хозяйстве» музея прикладываю план, позаимствованный с официального сайта.

2.

Осмотр экспозиции продолжим с открытой части, точнее — с открытой экспозиции. Хотелось бы отметить, что в этой части выставки многие внимательные посетители отмечают недостатки, в том числе недостаточную систематизацию экспонатов по направлениям. В описаниях, которые имеются не везде, имеются как относительно незначительные оплошности и опечатки, так и грубые военно-технические ошибки. По мере возможности, буду их исправлять. В то же время, особенно разбираясь с различными модификациями одного и того же изделия, я и сам мог допустить некоторые ошибки. Если кто-нибудь из внимательных читателей их увидит — просьба сообщить для исправления. Итак, продолжим осмотр. Продолжим изучение открытой экспозиции, выставленной на Железной дороге [9] и в Аллее авиации [7].

3.

Железная дорога [9]

Паровозная гидравлическая колонка

Гидроколонка образца 1936 г. предназначена для снабжения паровозов водой в пути следования. Колонки располагались на станциях в междупутьях и в депо. При наборе воды хобот гидроколонки поворачивался на 90° к люку в тендере паровоза и водолив открывал штурвалом задвижку в шахте гидроколонки. При этом в сигнальном фонаре по ходу горел красный сигнал, запрещающий движение паровоза. Время набора воды паровозом составляло 10-15 мин. Для обогрева воды в зимнее время колонка оборудована печью на твердом топливе. Впервые гидравлическая колонка была использована в 1833 г. Данная паровозная гидроколонка обр. 1936 г. была произведена воронежским заводом «Водмашоборудование» в 1967 г. В том же году установлена и принята в эксплуатацию на ж/д станции «Алакуртти», ветки «Ручьи Карельские — Алакуртти». В 2017 г. гидроколонка была демонтирована как вышедшая из употребления.

4.

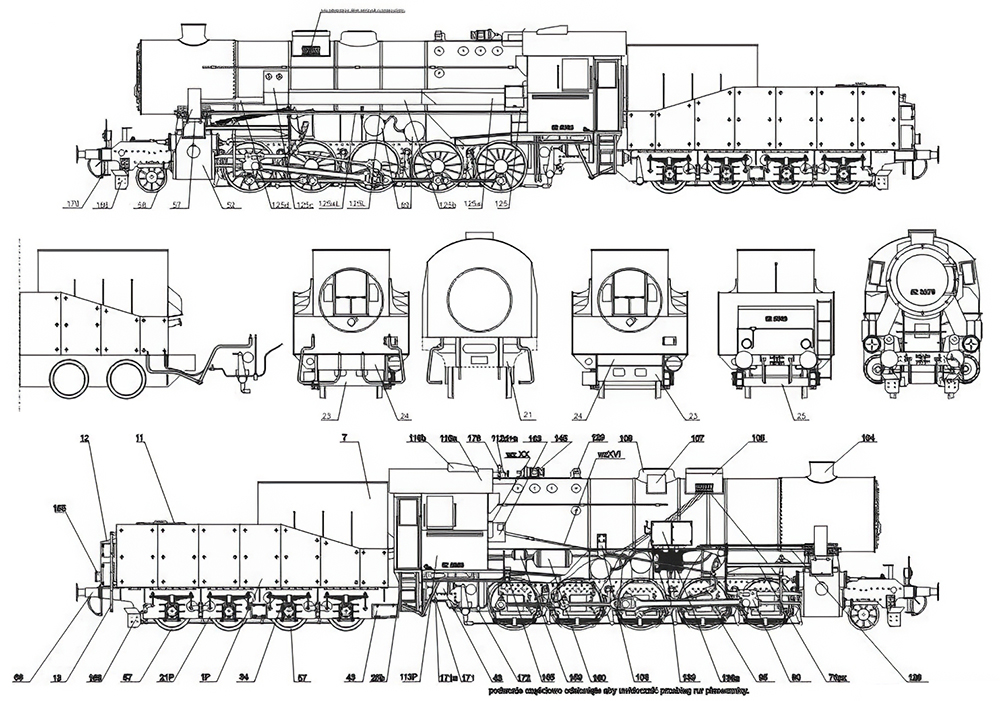

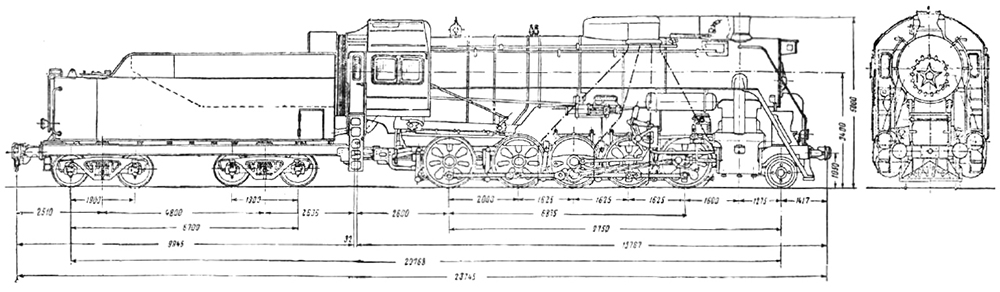

Грузовой паровоз BR-52

Немецкие военные паровозы, полученные СССР в качестве трофеев и по репарациям и эксплуатировавшиеся на железных дорогах СССР в 1940-1970-х гг. Серия BR-52 была военной разработкой довоенного паровоза DRG Class 50, в котором использовалось меньше деталей и менее дорогие материалы для ускорения производства. Простой в эксплуатации паровоз предназначался для «работы на износ» в условиях военного времени.

5.

Локомотивы этого типа использовались в основном для тяги грузовых составов массой до 1200 тонн со скоростями 30-60 км/ч. В СССР локомотивы серии BR-52 получили обозначение «ТЭ», где «Т» — «трофейный», а «Э» — ближайший аналог в отечественных сериях. В общей сложности за время Второй мировой войны в качестве трофеев и по репарациям, в распоряжение СССР поступило около 2200 таких паровозов, из которых в полностью исправном техническом состоянии находилось около 2000 машин.

6.

Годы производства: 1942-1950. Страна-производитель: Германия, Польша, Австрия. Выпущено: 6161 ед. Масса: 86100 кг. Мощность 1620 л.с. Максимальная скорость: 80 км/ч. Экипаж: 3 чел.

7.

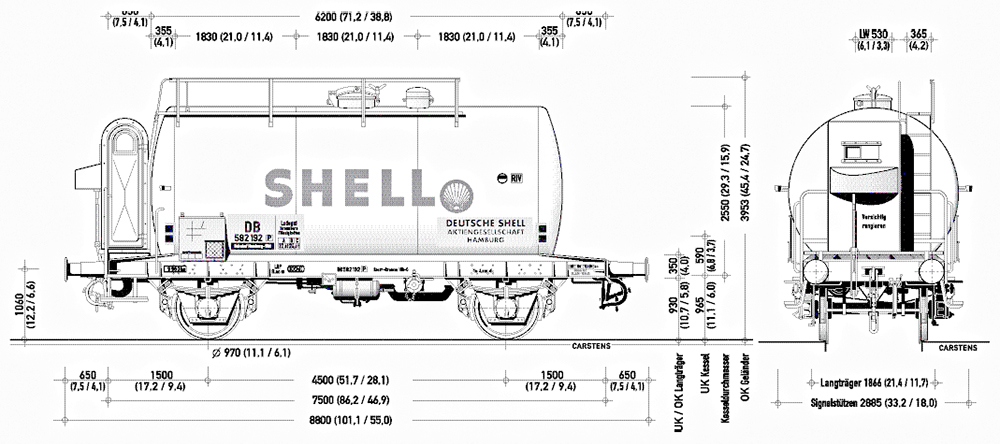

Двухосная цистерна

К паровозу прицеплена железнодорожная цистерна, используемая в немецких железных дорогах и предназначенная для перевозки хлорбензола. Особая конструкция на противоположном конце платформы — тормозная будка, в которой находится ручной тормоз. В будке сидел кондуктор, который в случае разрыва сцепки крутил ручку тормоза, а потом размахивал фонарем (ночью).

8.

Страна-производитель: Германия. Объем цистерны: 16800 л. Основной перевозимый груз: бензин, бензол, хлорбензол, толуол и спирт. Масса пустой цистерны: 13100 кг.

9.

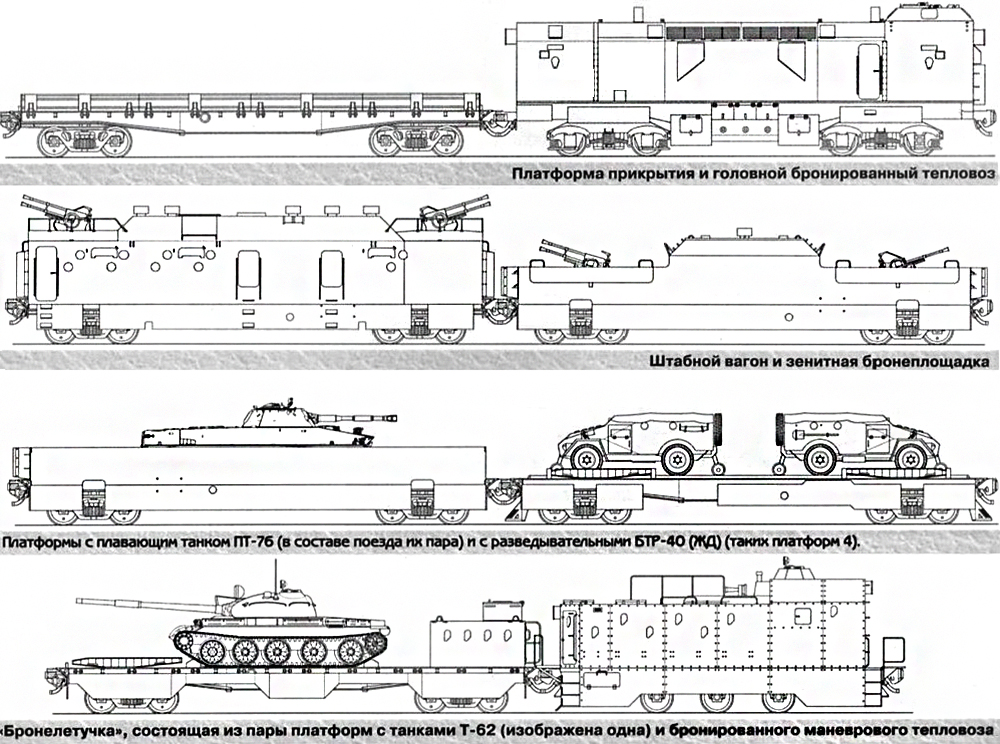

Бронелетучка БТЛ-1

БТЛ-1 (аббревиатура от броневая тепловозная летучка, модель 1) — боевой модуль бронепоезда типа БП-1. По сути представляет собой малый бронепоезд. В бронепоезда типа БП-1 входило до 5 бронелетучек. Разработана в 1969-1970-х гг. на Харьковском заводе транспортного машиностроения им. Малышева, принята на вооружение в 1971 г. Бронелетучка БТЛ-1 была задумана как часть нового бронепоезда БП-1, разрабатывавшегося в 1969-1970 гг. в период начавшегося обострения отношений с Китаем. Идеологические разногласия подталкивали китайских военных на провокации, в результате чего было необходимо срочно усиливать военное присутствие на границе. Перед новым бронепоездом ставилась задача оперативного прикрытия железнодорожного полотна и прилегающих объектов на всем протяжении границы с Китаем. В первую очередь защиты требовали особо уязвимые объекты пути — путепроводы, тоннели, разъезды и т. д. — которых на протяжении границы с Китаем (порядка 4200 км) было немало. Так появилась идея модульного бронепоезда — разделение одного «длинного» бронепоезда на несколько самостоятельных боевых частей — «коротких» бронепоездов, или бронелетучек. Тактика действий такого бронепоезда предполагала выдвижение в заданный район, где бронелетучки должны были отцепляться от основного состава и рассредоточиваться по назначенным объектам, осуществляя их прикрытие. В зависимости от поставленной задачи бронелетучки можно было использовать как независимо, так и парами, тройками, или же использовать весь бронепоезд БП-1 целиком. Все вспомогательные вагоны и платформы приписали к основной части бронепоезда, что позволило сосредоточить в составе бронелетучки только боевые бронеплатформы, обеспечив максимально высокую огневую мощь при минимальной длине поезда. Для передвижения отдельно от основной части бронепоезда в бронелетучке был собственный бронетепловоз. Основное вооружение бронелетучек составляли танки на бронеплатформах. Всего в состав бронелетучки входили: бронированный тепловоз ТГМ1; две четырехосные 55-тонные бронеплатформы с танком на каждой. В качестве танков для бронелетучек проектом предполагались Т-54Б, однако в процессе эксплуатации использовались любые имеющиеся в наличии танки, включая Т-55 и Т-62. Штатный экипаж бронелетучки составлял 22-38 чел., включая локомотивную бригаду, экипажи танков и десант. Помимо танка, на каждой из платформ устанавливался бронированный короб для размещения мотострелкового отделения со штатным вооружением. Весь личный состав, за исключением экипажей танков и десанта, размещался в бронетепловозе. При использовании на бронеплатформах танков с нерабочей ходовой частью место механика-водителя оставляли незанятым, сокращая экипаж танка с 4 до 3 чел.

10.

Годы производства: 1971-1972. Страна-производитель: СССР. Выпущено: 42 ед. бронелетучки. Движитель: бронированный тепловоз ТГМ1. Вооружение: танки Т-54Б (в процессе эксплуатации на бронелетучках использовались любые имеющиеся в наличии танки, включая Т-55 и Т-62), 12 автоматов АК/АКМ с боекомплектом 3600 патронов, два ручных пулемета РПК с 2000 патронами, два ручных противотанковых гранатомета РПГ-7 с 40 выстрелами к ним, два ПЗРК «Стрела-2» с 4 ракетами и снайперская винтовка СВД с 200 патронами. Экипаж: 22-38 чел.

11. Схема бронепоезда БП-1.

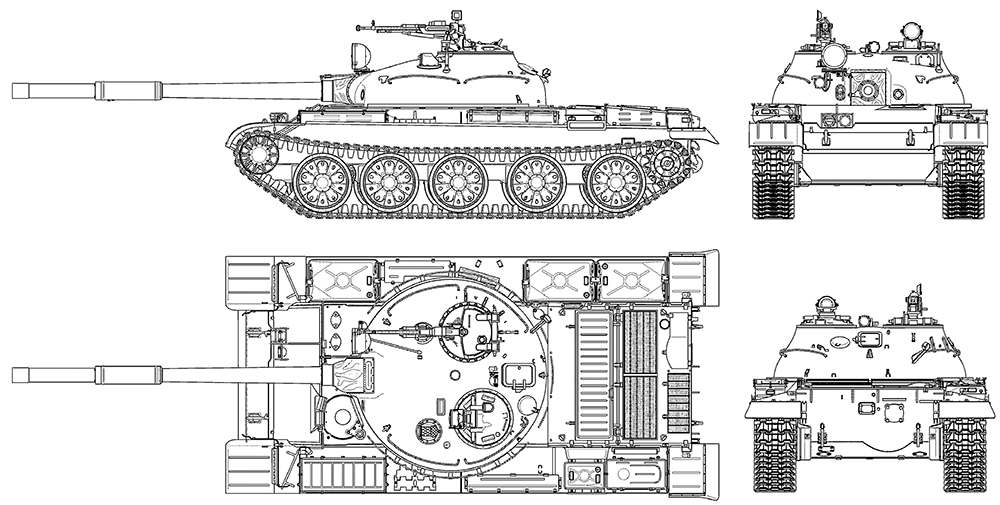

Средний танк T-62 на платформе бронелетучки

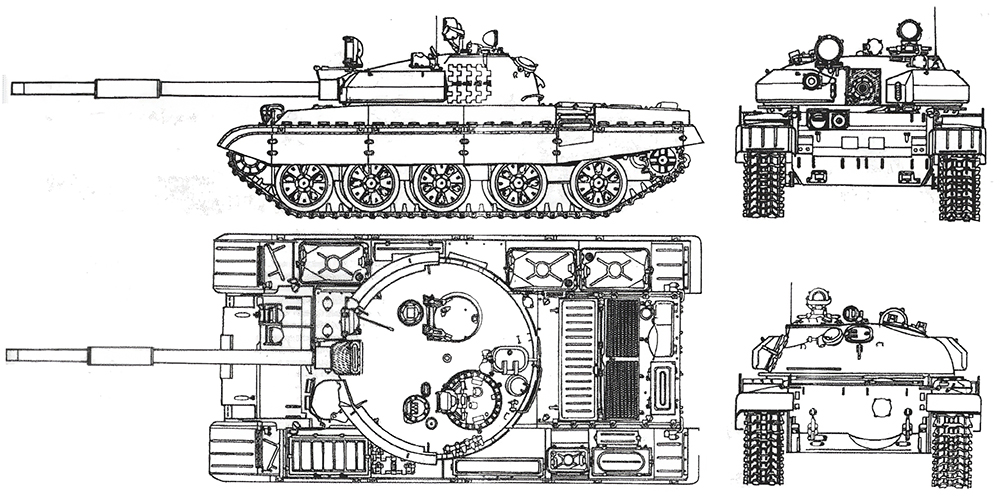

Разработка танка Т-62 под заводским индексом «Объект 166» начата конструкторским бюро Уралвагонзавода под руководством Л.Н.Карцева в 1958 г. Танк Т-62 представлял собой дальнейшее развитие танка Т-55, имел такую же компоновку и в нем широко использовались те же узлы и агрегаты, что и на танке Т-55. Л.Н.Карцеву впервые в мире удалось реализовать танк с гладкоствольным орудием, но из-за невозможности использования длинных боеприпасов пришлось отказаться от установки пушки Т-12. Для танка была разработана новая пушка У-5ТС «Молот» 2А20. 115-мм орудие опередило свое время и благодаря бронебойным оперенным подкалиберным снарядам было лучшим танковым орудием в мире. Сегодня все основные танки ведущих держав вооружены только гладкоствольными орудиями. Танк Т-62 неоднократно модернизировался и остается грозной боевой единицей и сегодня, продолжая принимать участие в современных конфликтах. На фото бронелисты, защищающие колесные тележки, подняты.

12.

Годы производства: 1962-1975. Страна-производитель: СССР. Выпущено: ок. 20000 ед. Масса: 37000 кг. Двигатель: В-55В / V-12 / 38,88 л / 580 л.с. Максимальная скорость по шоссе: 50 км/ч. Вооружение: 115-мм пушка У-5ТС «Молот», 7,62-мм пулемет СГМТ. Боекомплект: 40 снарядов, 2500 патронов. Экипаж: 4 чел.

13.

Средний танк T-62MB на платформе бронелетучки

Средний танк Т-62МВ — наиболее удачная и оптимальная модификация танка Т-62. Модернизация, проводимая на танкоремонтных заводах c 1985 г. во время капитального ремонта, повысила защищенность и боевую эффективность танка. Установлена навесная динамическая защита от кумулятивных зарядов «Контакт-1». Теплозащитный кожух на пушке — для равномерного распределения тепла после выстрела, что влияет на точность и дальность стрельбы. Для борьбы с фугасными зарядами дополнительно бронировано днище и установлены бортовые противокумулятивные экраны толщиной 10 мм. Танк оснащен системой управления огнем «Волна», включающей лазерный дальномер, прицел и баллистический вычислитель. Для борьбы с противотанковыми средствами установлен комплекс управляемого ракетного вооружения 9К116-2 «Шексна» с дальностью стрельбы до 4000 м. Имеются противоатомная защита, противопожарное оборудование, системs пуска дымовых гранат «Туча» и защиты от напалма «Сода». Применена гусеница с резинометаллическим шарниром. Снят с вооружения российской армии в 2011 г. Использование танка Т-62МВ в составе бронелетучки в принципе невозможно в связи с более поздним созданием этой модификации танка, нежели всей бронелетучки.

14.

Годы производства: 1962-1975. Страна-производитель: СССР. Выпущено: ок. 20000 ед. всех модификаций. Масса: 37000 кг. Двигатель: В-55У / V-12 / 38,88 л / 620 л.с. Максимальная скорость по шоссе: 50 км/ч. Вооружение: 115-мм пушка У-5ТС «Молот», 7,62-мм пулемет ПКТ, 12,7-мм пулемет ДШКМ. Боекомплект: 40 снарядов, 2500 7,62-патронов, 300 12,7-патронов. Экипаж: 4 чел.

15.

Кафе «Полевая кухня»

Кафе создано на базе крытого вагона, переоборудованного для перевозки личного состава, известного также под названием «Теплушка». Для этой цели вагон утеплялся, в него встраивали окна и отопительную печь (обычно — буржуйка) и устанавливались нары. Как кафе работает при большом наплыве посетителей музея.

16.

Санитарный вагон

Санитарный вагон был создан на базе крытого вагона и использовался в составе санитарного поезда.

17.

Грузовой магистральный паровоз Л-4674 (тип П32)

Паровоз Л (Л — в честь Л.С.Лебедянского; до 1947 г.- П — «Победа»; заводское обозначение — П32 — паровоз 32-го типа) — советский магистральный грузовой паровоз типа 1-5-0, разработанный в конце Второй мировой войны совместно Коломенским заводом и ВНИИЖТ под руководством конструктора Л.С.Лебедянского и академика С.П.Сыромятникова, и выпускавшийся с 1945 по 1955 г. Один из лучших и массовых (свыше 4 тыс. локомотивов) советских паровозов, который мог эксплуатироваться на всей сети железных дорог СССР, за что его конструкторов-разработчиков наградили Сталинской премией. Среди железнодорожников и любителей железных дорог за паровозами Л закрепились прозвища Лебедянка и Лебедь. Послужил основой для паровоза ОР18 (позже был переименован в ЛВ), который был самым экономичным советским паровозом (КПД 9,3 %).

18.

Годы производства: 1945-1955. Страна-производитель: СССР. Выпущено: 4199 ед. Мощность: 2200 л.с. Скорость: 80 км/ч. Порожний вес: 92000 кг.

19.

Аллея авиации [7]

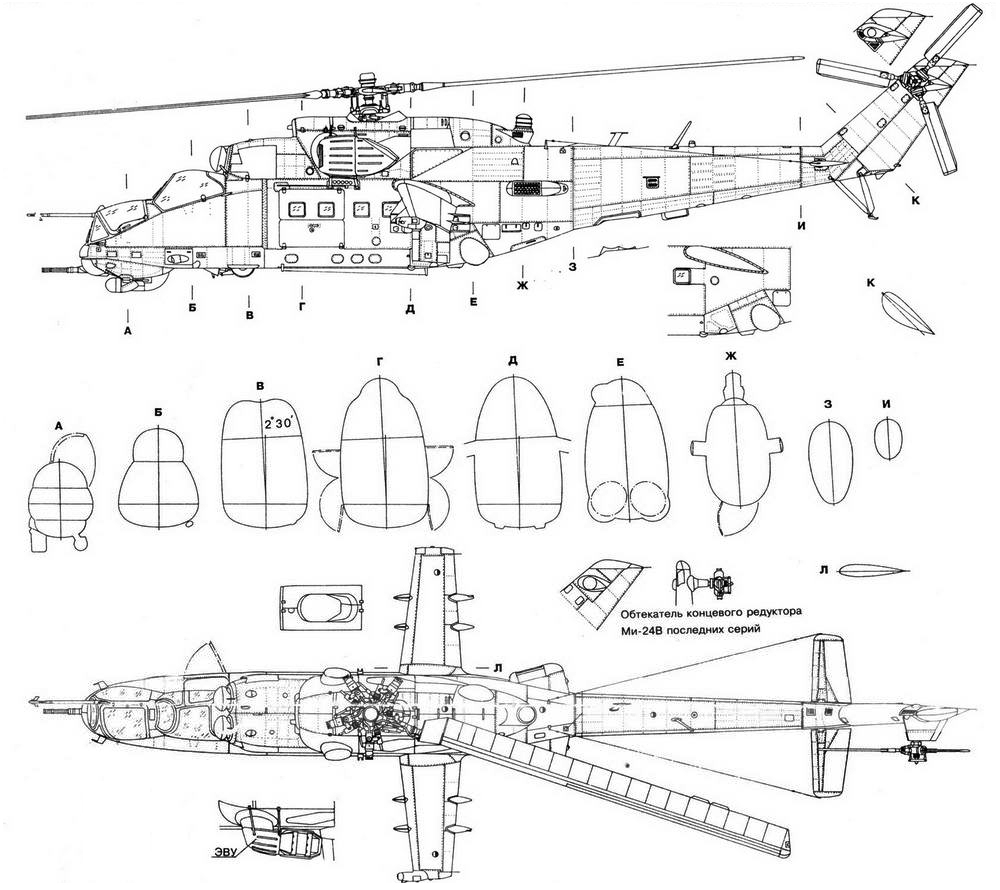

Многоцелевой ударный вертолет Ми-24В

Транспортно-боевой вертолет разработки ОКБ М.Л.Миля. Неофициальное название — «Крокодил». Стал первым советским специализированным боевым вертолетом, а также первым в мире крупносерийным боевым вертолетом с убираемым шасси. Разработка этой модификации легендарного Ми-24 началась в 1973 г. специально под авиационный противотанковый ракетный комплекс 9К113 «Штурм-В». Вероятность попадания в цель вертолетом Ми-24В с ПТРК 9К113 «Штурм-В» с системой наведения «Радуга-Ш» превысила 92%, что при широкой номенклатуре подвесного тяжелого ракетного вооружения практически гарантировало уничтожение любой цели на расстоянии до 5000 м включительно. Экипаж состоял из 3 человек — летчика, штурмана и оператора вооружения. В транспортном отсеке могло расположиться еще до 8 солдат или до 4 носилок. На сегодняшний день модернизированные версии этого вертолета составляют основу армейской авиации РФ, а Ми-24В стоит на вооружении и сегодня. Ми-24 принял участие более чем в 30 войнах, и более 40 лет находится на вооружении Советской, а затем и Российской армии. Поставлялся в более чем 25 государств.

20.

Годы выпуска: 1976-1986 (Ми-24В), по н.в. — другие модификации. Страна-производитель: СССР, Россия. Выпущено: ок. 1000 ед. Ми-24В, более 3500 ед. всех модификаций. Масса: 11200 кг. Тип двигателя: ТВаД 2×ТВ3-117B / 2×2200 л.с. Скорость: 320 км/ч. Практический потолок: 4500 м. Вооружение: 12,7-мм четырехствольный пулемет ЯкБ-12.7, до 2 400 кг боевой нагрузки на 6 узлах подвески. Боекомплект: 1470 патронов. Экипаж: 3 чел.

21.

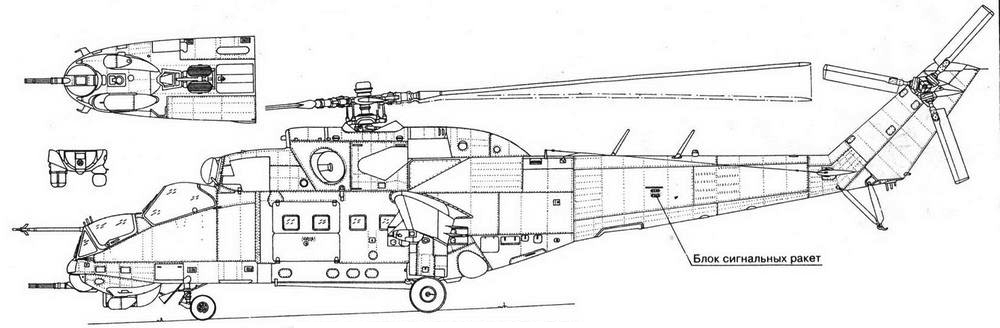

Многоцелевой ударный вертолет Ми-24Д

Опыт эксплуатации первой серийной модификации Ми-24А в частях выявил серьезную проблему в виде неудовлетворительного обзора из кабины летчика. Для решения этого недостатка была спроектирована принципиально новая носовая часть: летчик и оператор размещались в изолированных индивидуальных кабинах с бронестеклами тандемом и на разных уровнях. Размещавшийся на Ми-24А в кабине патронный ящик был перенесен ниже уровня пола и стал обслуживаться снаружи. Кроме того, был перенесен рулевой винт с правого борта на левый. Винт из толкающего превратился в тянущий, потери от обдувки балки возросли, зато за счет изменения направления вращения его окружающая скорость стала складываться с индуктивным потоком несущего винта, в результате тяга рулевого винта значительно увеличилась. Так окончательно сложился внешний облик вертолета Ми-24.

22.

Вертолет является носителем сверхзвукового ПТРК 9М17ПВ «Фаланга-ПВ». Экипаж, как и прежде, состоял из 3 человек — летчика, штурмана и оператора вооружения. В транспортном отсеке располагались еще до 8 солдат или до 4 носилок. Система жизнеобеспечения позволяла этим людям действовать в температурных режимах от -50°С до +37°С и на высотах свыше 3000 м.

23.

Годы выпуска: 1973-1977 (Ми-24Д), по н.в. — другие модификации. Страна-производитель: СССР, Россия. Выпущено: более 600 ед. Ми-24Д, более 3500 ед. всех модификаций. Масса: 11100 кг. Тип двигателя: ТВаД 2×ТВ3-117 / 2×2200 л.с. Скорость: 320 км/ч. Практический потолок: 4500 м. Вооружение: 12,7-мм четырехствольный пулемет ЯкБ-12.7, до 2 400 кг боевой нагрузки на 6 узлах подвески. Боекомплект: 1470 патронов. Экипаж: 3 чел.

24.

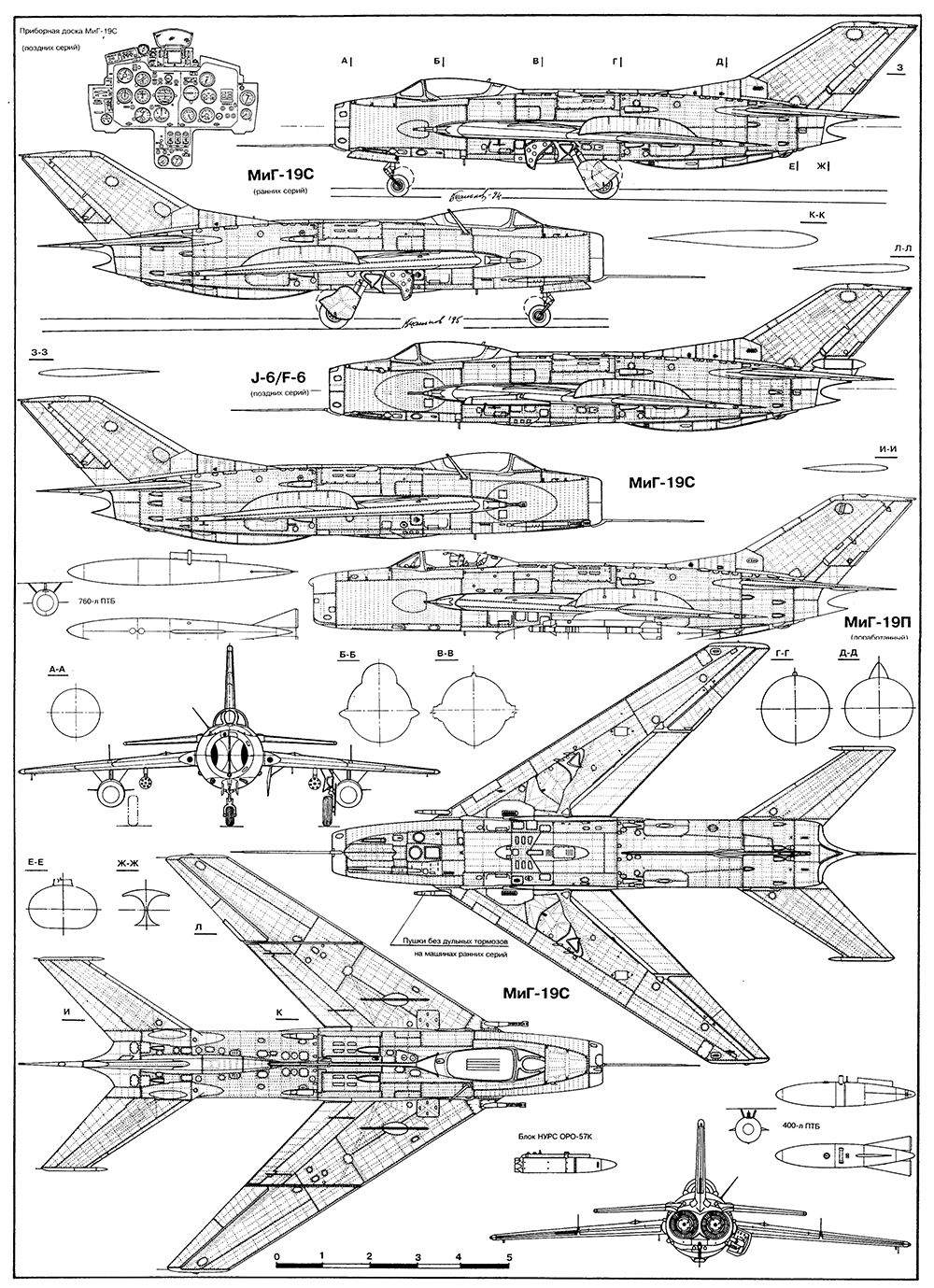

Высотный истребитель МиГ-19СВ

МиГ-19 — первый советский сверхзвуковой самолет, строившийся серийно. Этот истребитель стал последним самолетом марки «МиГ», оснащавшимся стреловидным крылом. Одноместный двухдвигательный советский истребитель второго поколения, разработанный конструкторским бюро Микояна и Гуревича, созданный как продолжение успешных МиГ-15бис и МиГ-17. За несколько лет два завода построили более двух тысяч самолетов МиГ-19 всех модификаций. Этой техники хватило для оснащения почти 60 авиационных полков. Подразделения ПВО СССР, оснащенные МиГ-19, несли службу вдоль почти всех границ СССР. Кроме того, в конце 1950-х гг. такую технику получили два авиаполка Группы советских войск в Германии. МиГ-19СВ предназначался для борьбы с высотными разведчиками B-57 и U-2. От обычного МиГ-19 отличался измененным крылом и облегченной конструкцией. Являлся носителем тактического ядерного оружия. Всего выпущено и переоборудовано на авиационном ремонтном заводе ВВС около 100 МиГ-19СВ. МиГ-19 поставлялись в Албанию, Афганистан, Бангладеш, Египет, Польшу, Румынию, Сомали, Судан и другие страны. Около 3000 самолетов выпущено по лицензии в Китае под названием J-6.

25.

Годы выпуска: 1954-1960. Страна-производитель: СССР. Выпущено: ок. 6500 ед. всех модификаций. Масса: 7330 кг. Двигатель: 2×ТРД РД-9БФ. Скорость: 1572 км/ч. Практический потолок: 18500 м. Вооружение: 2×30-мм пушка HP-30. Боекомплект: 340 снарядов. Экипаж: 1 чел.

26.

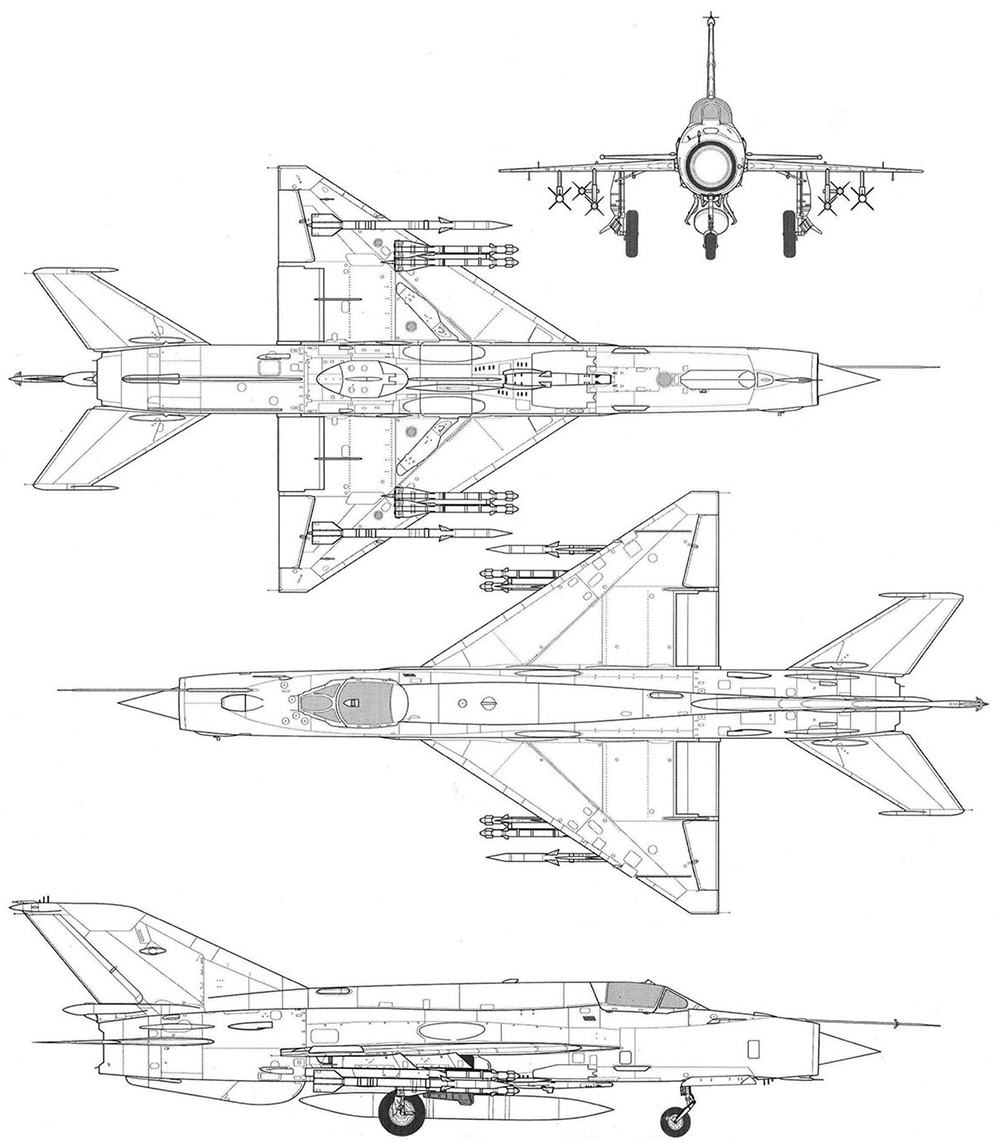

Фронтовой истребитель МиГ-21СМТ

МиГ-21 — советский легкий сверхзвуковой фронтовой истребитель третьего поколения, разработанный ОКБ Микояна и Гуревича. Первый «МиГ» с треугольным крылом. Самый распространенный сверхзвуковой самолет в истории, также самый массовый истребитель 3 поколения. B процессе серийного производства неоднократно модернизировался и модифицировался в направлении повышения летно-технических характеристик и развития функциональных возможностей. Применялся во множестве военных и вооруженных конфликтов. Во Вьетнаме самолет зарекомендовал себя лучше, чем американский F-4 «Фантом». Всего было создано более 45 серийных и опытных модификаций самолета МиГ-21. Построено 10158 МиГ-21 в СССР, большое количество в Китае, 194 — в Чехословакии. МиГ-21 СМТ появился в 1971 г. и внешне отличался от предшественника большим накладным топливным баком. Благодаря этому запас топлива был увеличен до 3250 литров. Кроме обычного форсажа, двигатель имел режим «чрезвычайный форсаж», что позволило увеличить тягу на 1900 кгс. Кроме СССР, Миг-21 выпускался в Чехословакии (194 ед.), Индии (657 ед.) и Китае (ок. 2500 ед. под названием J-7).

27.

Годы выпуска: 1971-1973. Страна-производитель: СССР. Выпущено: 281 ед. Миг-21СМТ, 10158 ед. всех модификаций. Масса: 8900 кг. Двигатель: ТРДФ Р-13Ф-300. Скорость: 2175 км/ч. Практический потолок: 17300 м. Вооружение: 23-мм пушка ГШ-23Л1, до 1300 кг боевой нагрузки на 4 узлах подвески. Боекомплект: 200 снарядов. Экипаж: 1 чел.

28.

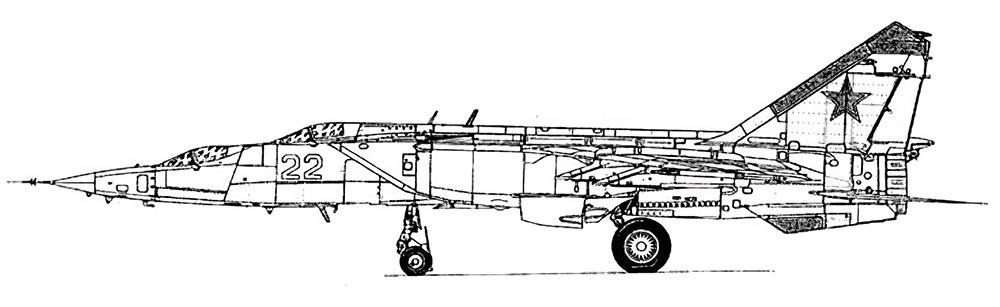

Летающая лаборатория МиГ-25 ПУ-СОТН

Самолет МиГ-25ПУ-СОТН, заводской номер 22040578, выпущен на Горьковском авиазаводе №21 имени Серго Орджоникидзе и первоначально предназначался для ВВС Ливии. Однако, он был направлен в ЛИИ им. М.М.Громова и первое время летал по программе Школы летчиков испытателей, а затем был переоборудован в Самолет Оптико-Телевизионного Наблюдения. Боpтовая система, разработанная в HПО «Молния» и Институте телевизионных систем и включающая видеокамеры SONY DXM-3P, видеомагнитофон 4800PS, монитор DX-50, передатчик KL-108 и антенну MB-10, была размещена в передней кабине самолета. Наземный пункт контроля оснащался приемником KL-123, антеннами ближнего и дальнего действия, а также аппаратурой управления и регистрации.

29.

С 17 апреля 1985 г. самолет служил для разработки и уточнения алгоритмов управления траекторией ВКС «Буран» во время полета на высотах ниже 20000 м. 15 ноября 1988 г. во время возвращения «Бурана» из орбитального полета его сопровождал МиГ-25ПУ-СОТН, передававший информацию о внешнем состоянии «Бурана» во время посадки. Пилотировал самолет летчик-испытатель М.О.Толбоев, бортоператор С.Жадовский вел видеосъемку и репортаж. Самолет МиГ-25ПУ-СОТН после использования в программе «Буран» служил для испытаний других опытных самолетов.

30.

Годы выпуска: 1969-1985. Страна-производитель: СССР. Выпущено: 1119 ед. всех модификаций. Масса пустого самолета: 18760 кг. Двигатель: 2×ТРДФ Р-15Б-300. Скорость: 2800 км/ч. Практический потолок: 20000 м. Экипаж: 2 чел.

31.

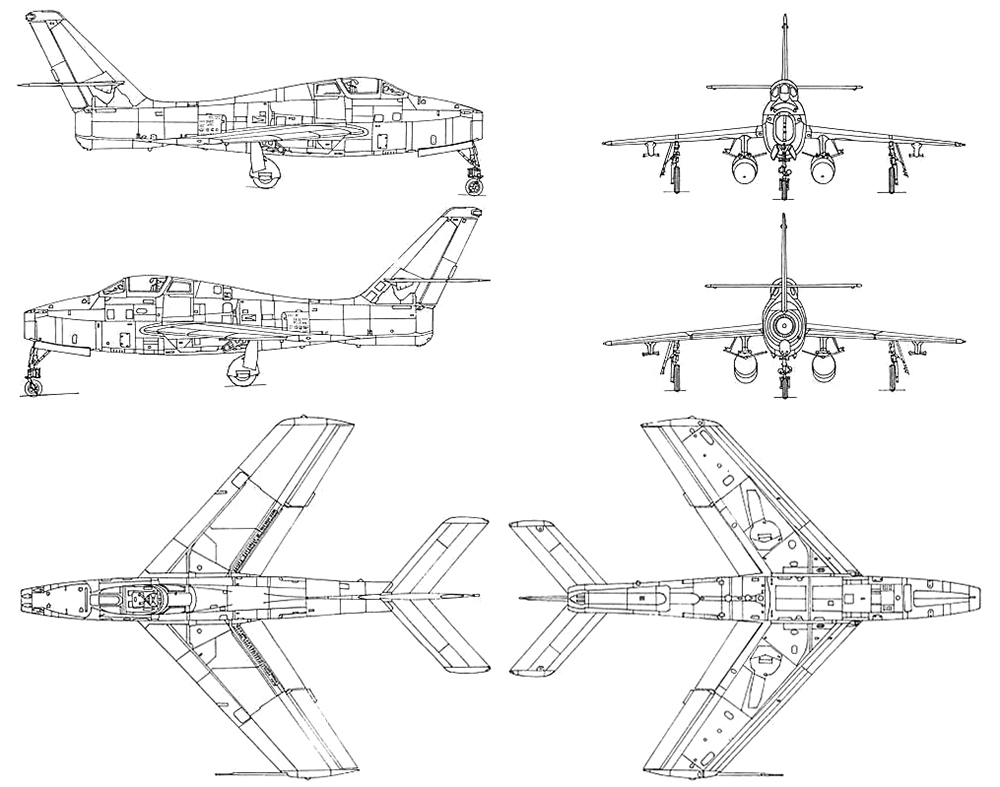

Истребитель-бомбардировщик F-84F «Тандерстрик»

F-84F является дальнейшей модернизацией F-84G «Тандерджет» по результатам войны в Корее. Разработан и серийно производился предприятием Republic Aviation c 1952 г. Самолет был признан удовлетворяющим требованиям ВВС США и значительно превосходящим F-84G. Случаи отказов двигателей привели к запрету на полеты в начале 1955 г. В результате самолет снимают с производства практически сразу после начала службы в ВВС. Самолет оставался в строю армии США до 1972 г., хотя и использовался весьма ограниченно. Самолет в модификации RF-84F являлся наиболее распространенным воздушным разведчиком США в начале Холодной войны. Использовался ВВС США, национальной гвардией США, а также дружественными странами, пока не был заменен на RF-4 «Фантом». Последний летающий RF-84F был снят с вооружения BBC Греции в 1991 г. Данный самолет был построен в 1956 г. и входил в состав ВВC Бельгии.

32.

Годы выпуска: 1950-1957. Страна-производитель: США. Выпущено: 2713 ед. F-84F. Масса: 12247 кг. Двигатель: ТРД J65-W-3. Скорость: 1102 км/ч. Практический потолок: 13670 м. Вооружение: 6×12,7-мм пулемет Browning M3, до 2722 кг нагрузки на 4 узлах подвески. Боекомплект: 1800 патронов. Экипаж: 1 чел.

33.

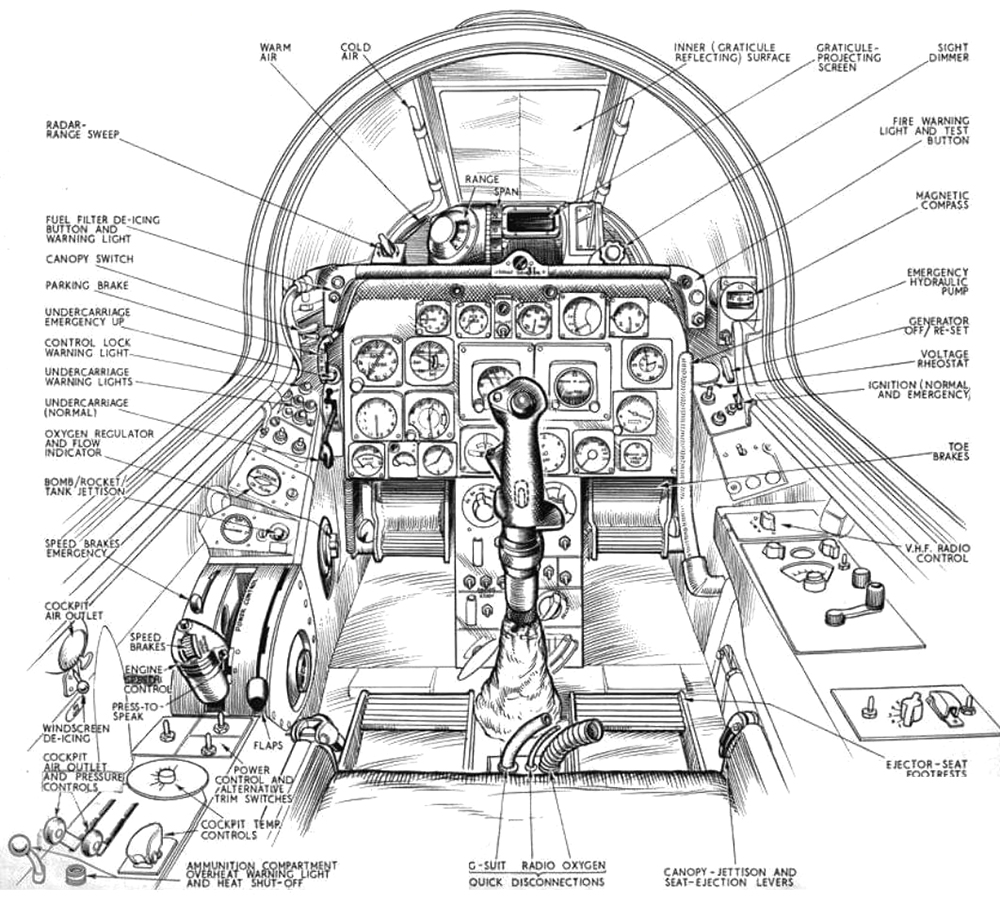

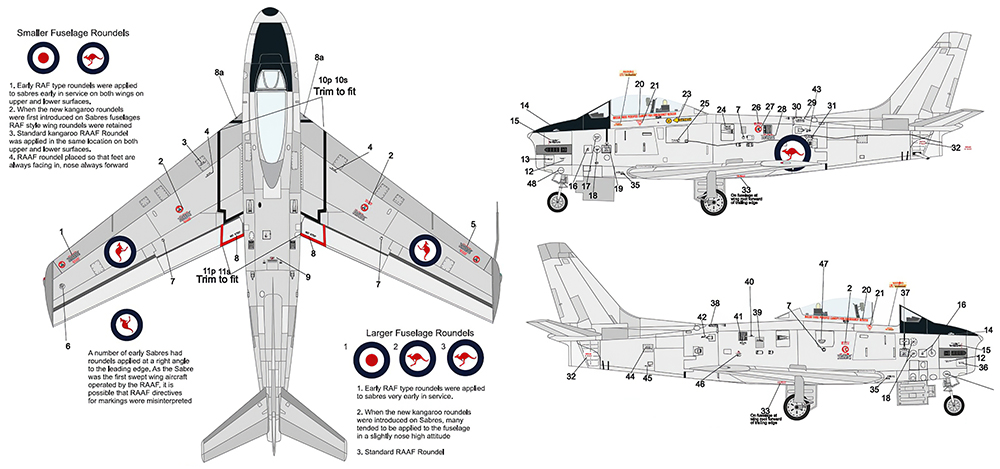

Многоцелевой истребитель F-86 «Сейбр»

Истребитель Commonwealth CA-27 Sabre Mk32, заводской номер CA27-49 и регистрационный 94-949. Это самая совершенная модификация Сэйбра, выпускавшегося по лицензии в Австралии. Прототип серийного ХР-86 первый раз поднялся в воздух 1 октября 1947 г. под управлением пилота-испытателя компании North American Aviation Джорджа Уэлча. F-86 выпускался по лицензии в Австралии, Канаде, Японии и Италии. Австралийский Сэйбр имел существенные отличия от оригинального. На эти самолеты ставился английский двигатель Rolls Royce Avon, из-за больших размеров которого пришлось перерабатывать фюзеляж. Также были установлены четыре подкрыльевых узла для подвески ПТБ и вооружения. Всего в Австралии было выпущено 112 ед. самолетов.

34.

Состоял на вооружении многих стран мира вплоть до 1970-х годов и на сегодняшний день остается наиболее массовым западным самолетом-истребителем. Получил широкую известность в ходе Корейской войны 1950-1953 гг., будучи единственным серьезным соперником советского истребителя МиГ-15. 7 марта 1973 г. данный истребитель в числе еще нескольких Сэйбров был передан из австралийских ВВС в Индонезию и получил номер F-8605, с которым и эксплуатировался до конца 1970-х годов.

35.

Годы выпуска: 1950-1957. Страна-производитель: США, Австралия. Выпущено: 9860 ед. всех модификаций. Масса: 8234 кг. Двигатель: ТРД Rolls Royce Avon 26. Скорость: 1106 км/ч. Практический потолок: 15100 м. Вооружение: 2×30 мм пушка Aden. Экипаж: 1 чел.

36.

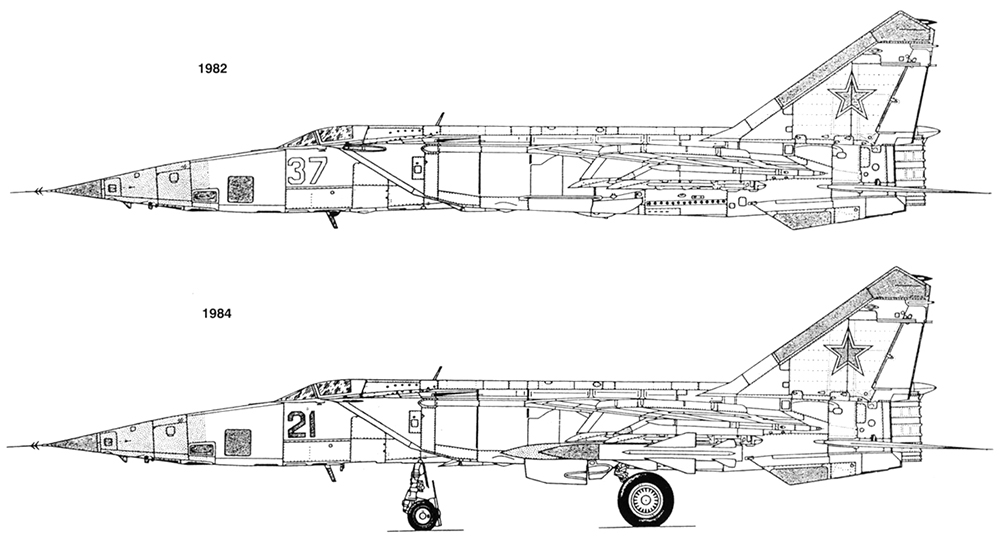

Самолет прорыва ПВО МиГ-25БМ

МиГ-25БМ (изд.02М, изд.66) — одноместный сверхзвуковой самолет прорыва ПВО противника с радиоэлектронным и огневым подавлением средств ПВО. В 1974 г. было начато проектирование МиГ-25БМ. На самолет установлен противорадиолокационный радиоэлектронный комплекс «Ягуар» в составе аппаратуры целеуказания головкам самонаведения ротиворадиолокационных ракет «Сыч», станции радиотехнической разведки «Береза-Л» и станций активных помех «Сирень-1Д-ОЖ» и «Лютик». Основное вооружение самолета — четыре противорадиолокационных ракеты Х-58 (Х-58У), вместе с тем сохранена возможность подвески авиабомб по типу МиГ-25РБ. Мог нести ракеты с ЯБЧ малой мощности. Самолет оснащен более совершенным навигационным оборудованием. Элементы комплекса оборудования МиГ-25БМ проходили в 1974-1976 гг. испытания на самолетах МиГ-25РБ № 303 и 401. Первый вылет на прототипе МиГ-25БМ (№2047, бортовой № 47) выполнен 27 января 1977 г. летчиком А.П.Щелкуновым. Внешне МиГ-25БМ отличается от других вариантов формой удлиненного на 0,72 м носового радиопрозpачного обтекателя и его цветом — темно-сеpым или зеленым, а также наличием антенны аппаратуры РЭБ и типом балочных держателей.

37.

Годы выпуска: 1982-1985. Страна-производитель: Россия. Выпущено: 40 ед. МиГ-25БМ, 1119 ед. всех модификаций. Масса: 39600 кг. Двигатель: ТРДФ Р15Б-300. Скорость: 3000 км/ч. Практический потолок: 23000 м. Вооружение: 4×ПРР Х-58 (Х-58У) или 4×ФАБ-500М-62 или 8×ФОТАБ-100. Экипаж: 1 чел.

38.

Все фотографии со знаком копирайта — мои собственные. Отсутствие этого знака означает заимствование из Интернета, в основном из Википедии, вызванного необходимостью создания наиболее полного и подробного описания объекта.

Хотите первыми узнавать о новых постах — подписывайтесь на мой канал в телеграм.

Обсуждение поста и вопросы — в аналогичном посте в Живом журнале.