Музей техники Вадима Задорожного — крупнейший в России частный музей техники (ретроавтомобилей, мотоциклов, военной техники) — был основан в 2003 г. и расположен в поселке Архангельское Красногорского района Московской области совсем недалеко от МКАД [55.7968183N 37.2987986E].

1.

Для ориентации в большом «хозяйстве» музея прикладываю план, позаимствованный с официального сайта.

2.

Осмотр музея продолжим с экспозиции военной техники. Хотелось бы отметить, что в этой части выставки многие внимательные посетители отмечают недостатки, в том числе недостаточную систематизацию экспонатов по направлениям. В описаниях, которые имеются не везде, имеются как относительно незначительные оплошности и опечатки, так и грубые военно-технические ошибки. По мере возможности, буду их исправлять. Итак, начинаем сам осмотр. Продолжим обход Аллеи военной техники [10] по часовой стрелке.

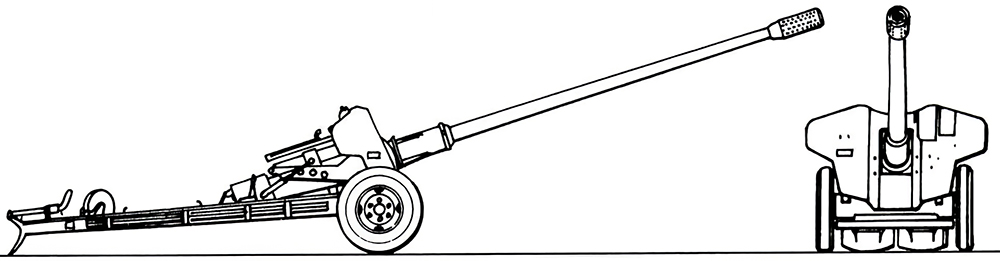

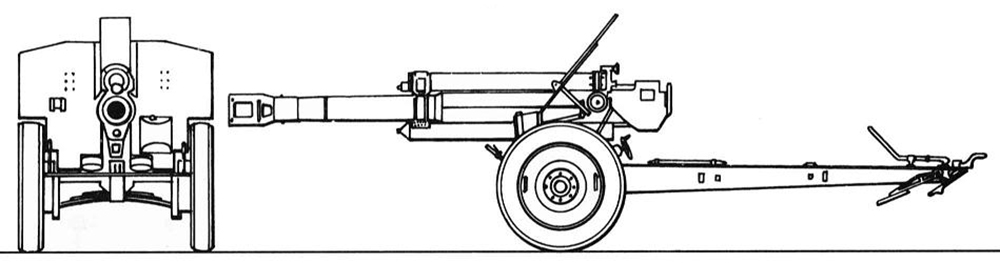

100-мм противотанковая пушка Т-12

100-мм противотанковая пушка Т-12 (2А19) — первая в мире особо мощная гладкоствольная противотанковая пушка. Пушка была разработана в Конструкторском бюро Юргинского машиностроительного завода и принята на вооружение в 1955 г. Двухстанинный лафет и ствол орудия был взят от 85-мм противотанковой нарезной пушки Д-48. Перевозка пушки Т-12 осуществляется штатным тягачом МТ-Л или МТ-ЛБ. Для движения по снегу использовалась лыжная установка ЛО-7, которая позволяла вести огонь с лыж при углах возвышения до +16° с углом поворота до 54°. В боекомплект Т-12 входит несколько типов подкалиберных бронебойных, кумулятивных и осколочно-фугасных снарядов. Для борьбы с бронированными целями применяется бронебойно-подкалиберный снаряд, способный на дистанции в 1000 метров пробить броню толщиной 215 мм. Также из пушки Т-12 можно вести огонь снарядами 9М117 «Кастет», наводимыми по лазерному лучу и пробивающими броню за динамической защитой толщиной до 660 мм. В 1970 году в серийное производство пошла улучшенная модификация МТ-12 «Рапира».

3.

Годы производства: 1955-????, до сих пор выпускается в Китае как «тип 73». Страна-производитель: СССР. Выпущено: не менее 6000 ед. Масса: 2750 кг. Калибр: 100 мм. Максимальная дальность: 8200 м.

4.

100-мм полевая пушка образца 1944 г. БС-3

Пушка активно и успешно использовалась на завершающем этапе Великой Отечественной войны, в первую очередь для борьбы с тяжелыми танками Pz.Kpfw.VI Ausf.Е «Тигр» и Pz.Kpfw.V «Пантера», в том числе и более тяжелыми танками Pz.Kpfw.VI Ausf.В «Королевский тигр», и имела возможность также эффективно использоваться как корпусная пушка для стрельбы с закрытых позиций. Пушка БС-3 представляет собой адаптацию морского орудия Б-34 для сухопутного применения, выполненную под руководством известного В.Г.Грабина. Принята на вооружение в 1944 г.

5.

6.

Годы производства: 1944-1951. Страна-производитель: СССР. Выпущено: 3818 ед. Масса: 3650 кг. Калибр: 100 мм. Максимальная дальность: 20650 м.

7.

85-мм дивизионная пушка Д-44

В ходе Великой Отечественной Войны частям Красной Армии потребовалось более мощное дивизионное орудие, чем 76-мм пушка ЗиС-3. Новым требованиям отвечала 85-мм дивизионная пушка Д-44, разработанная в КБ завода №9 под руководством главного конструктора Ф.Ф.Петрова. Испытания и доводка узлов пушки затянулись, поэтому на вооружение Д-44 была принята в 1946 г. При транспортировке пушки по глубокому снежному покрову и болотистой местности применялась лыжная установка ЛО-2, представляющая собой пару лыж, на которые накатывались колеса орудия. В качестве боеприпасов использовались унитарные патроны с осколочно-фугасными гранатами, подкалиберными снарядами катушечной формы, кумулятивными и дымовыми снарядами. На базе пушки Д-44 в 1954 г. была разработана 85-мм самодвижущаяся пушка СД-44 с двигателем от мотоцикла М-72.

8.

Годы производства: 1946-1954. Страна-производитель: СССР. Выпущено: 10918 ед. Масса: 1725 кг. Максимальная дальность: 15820 м. Калибр: 85 мм. Расчет: 7 чел. Скорострельность: 25 выстр./мин.

9.

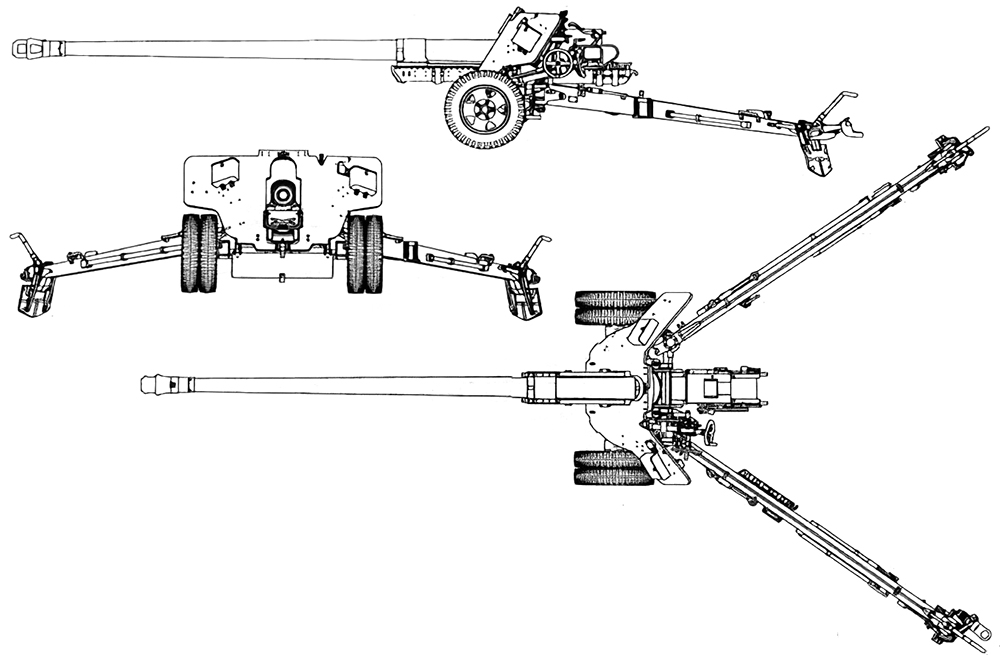

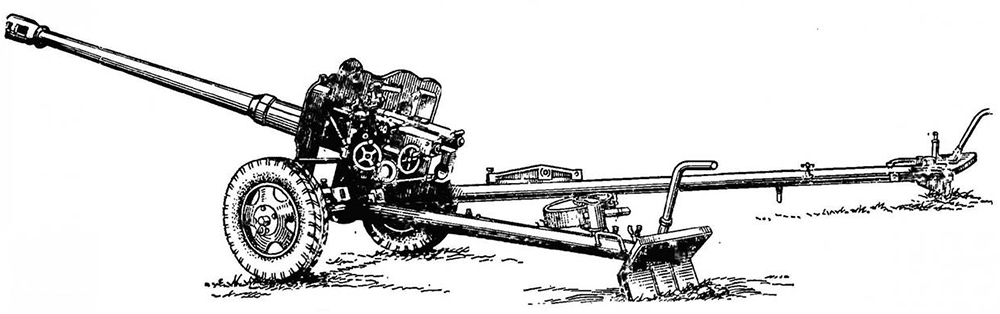

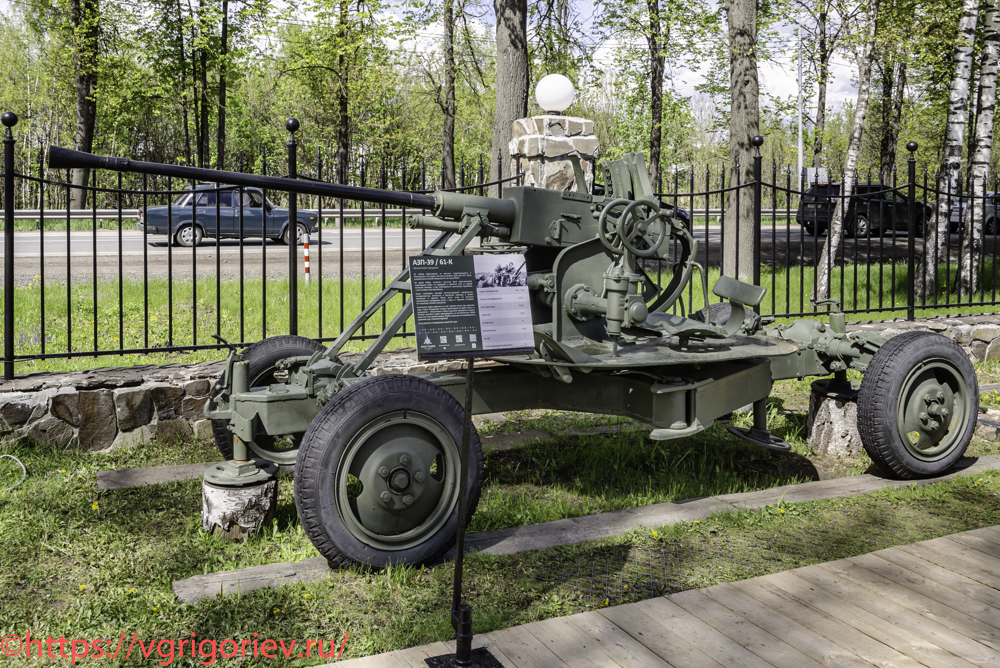

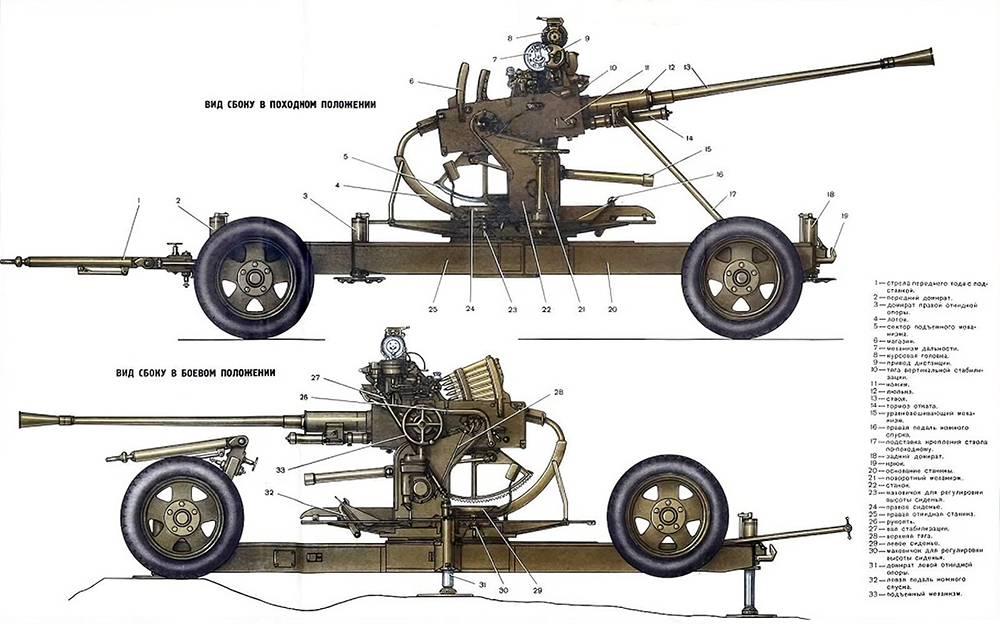

37-мм автоматическая зенитная пушка 61-К образца 1939 г.

Пушка была разработана на заводе №8 под руководством М.Н.Логинова на основе шведской 40-мм пушки Bofors L60. Помимо борьбы со штурмовиками, истребителями-бомбардировщиками и пикирующими бомбардировщиками, 61-К в 1941 г. использовались и как противотанковые орудия. Пушка отличалась высокой эксплуатационной надежностью, маневренностью, легкостью и быстротой перевода в боевое положение и обратно. Могла вести огонь по внезапно появляющимся воздушным целям с ходу и с коротких остановок без перевода в боевое положение. Питание автомата пушки производилось из металлических обойм емкостью 5 выстрелов каждая. Обоймы вручную устанавливались в приемник над ствольной коробкой. Была принята на вооружение армий 40 стран.

10.

Годы производства: 1939-1945. Страна-производитель: СССР. Выпущено: 19689 ед. Масса: 2100 кг (без щита). Калибр: 37 мм. Максимальная дальность: 4000 м. Скорострельность: 120 выстр./мин. Расчет: 7 чел.

11.

Ракета В-300 ЗРК С-25 «Беркут»

Во второй половине 1940-х годов появление новых самолетов с реактивными двигателями поставило перед конструкторами оборонительных систем сложнейшую задачу. Новейшие и перспективные зенитные орудия уже не могли эффективно бороться со скоростными высотными целями, что требовало применять иной подход к созданию средств противовоздушной обороны. Единственным выходом из сложившейся ситуации были управляемые ракеты. Создание системы «Беркут» ставилось в ранг важнейшей государственной задачи, организация работ осуществлялась наподобие советского атомного проекта. Общее руководство было возложено на специально созданное Третье главное управление при СМ СССР, финансирование шло через Первое (атомное) главное управление при СМ СССР (оба управления курировал Л.П.Берия). Особенностью проекта было то, что Министерство вооруженных сил СССР не являлось заказчиком системы, и в подробности работ не посвящались даже высшие военные руководители страны. Головным исполнителем работ было назначено Конструкторское бюро №1, ныне ГСКБ «Алмаз-Антей». Руководителями проекта стали C.Л.Берия и П.Н.Куксенко. По первым буквам фамилий руководителей проект получил название «Беркут». С-25 принят на вооружение в 1955 г. и состоял из 22 радиолокационных станций дальнего обнаружения «Кама», 56 зенитно-ракетных комплексов, расположенных двумя кольцами вокруг Москвы, технических баз и командных пунктов управления. Каждый комплекс, имеющий в составе 60 ракет В-300 в своем секторе был способен средствами РЛС Б-200 обнаруживать и сопровождать одновременно 20 целей, наводя на них 20 ракет. Разработчик ракеты ОКБ-301, Генеральный конструктор — С.А.Лавочкин. Ракета должна была стартовать вертикально, используя специальную пусковую установку. В настоящее время из оставшихся ракет В-300 созданы ракеты-мишени типа «Стриж», использующиеся на испытаниях и учениях.

12.

Годы производства: 1954. Страна-производитель: СССР. Выпущено: н.д. Масса: 3500 кг. Дальность: 32-50 км. Скорость цели: до 1200 км/ч (просле модернизации — 4200 км/ч). Высота цели: 3000-22000 м.

13.

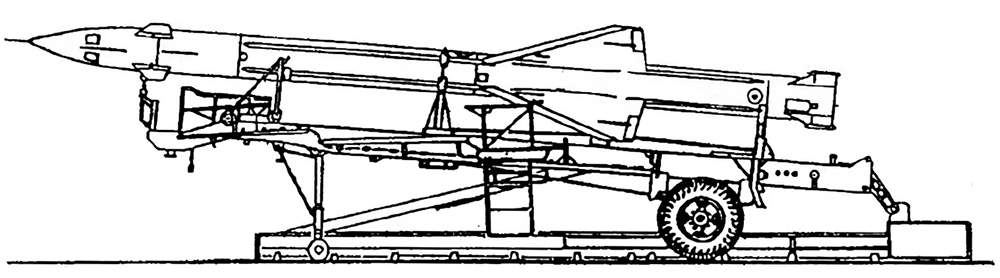

Ракета В-750 (1Д) на полуприцепе ПР11Б ЗРК С-75

Советский подвижный зенитно-ракетный комплекс. Головной разработчик — КБ-1 (генеральный конструктор А.А.Расплетин, конструктор Б.В.Бункин). Двухступенчатая ракета В-750 (изделие 1Д) с твердотопливным стартовым ускорителем и маршевым ЖРД на второй ступени была спроектирована в ОКБ-2 (генеральный конструктор П.Д.Грушин). Принята на вооружение в 1957 г. Комплексы С-75 определили целую эпоху в развитии отечественных войск ПВО страны. С их созданием ракетное оружие вышло за пределы Подмосковья, обеспечив прикрытие важнейших объектов и промышленных районов практически по всей территории СССР. ЗРК С-75 1 мая 1960 г. под Свердловском был сбит неуязвимый для других средств ПВО высотный самолет-разведчик U-2 ВВС США, а пилот Фрэнсис Гэри Пауэрс был пленен. Подробнее читать здесь.

14.

Годы производства: 1957-1987. Страна-производитель: СССР. Выпущено пусковых установок: более 4600 ед. Стартовая масса: 2300 кг. Система наведения: радиокомандная. Дальняя граница зоны поражения: 43 км (на активном участке) и 56 км (на пассивном участке полета). Скорость ЗУР: 3 600 км/ч. Верхняя граница зоны поражения: 30000 м.

15. 1. Передающая антенна РВ; 2. Радиовзрыватель; 3. Боевая часть; 4. Приемная антенна РВ; 5. Бак окислителя; 6. Бак горючего; 7. Воздушный баллон; 8. Блок автопилота; 9. Блок радиоуправления; 10. Ампульная батарея; 11. Преобразователь тока; 12. Рулевой привод; 13. Бак «И»; 14. Маршевый двигатель; 15. Переходный отсек; 16. Стартовый двигатель.

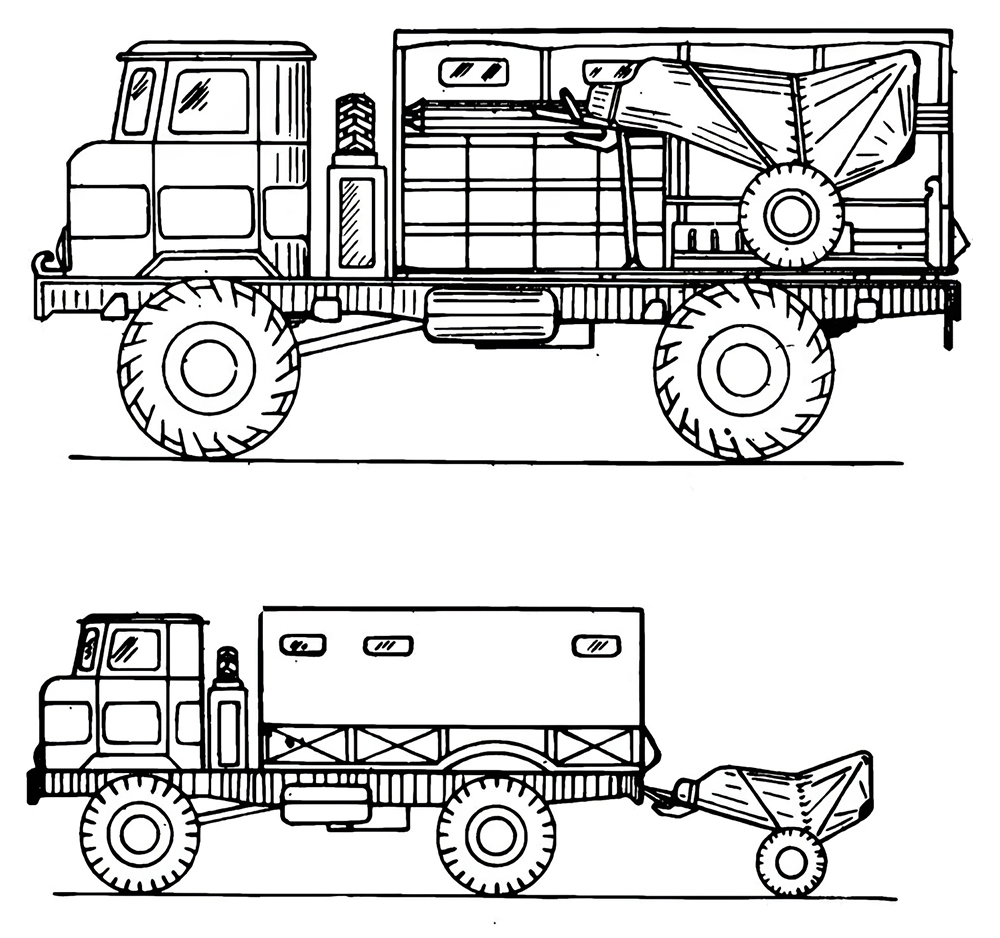

120-мм миномет 2С12А «Сани»

2C12A — модернизированный буксируемый вариант возимого миномета «Сани». Предназначен для уничтожения (подавления) навесным огнем живой силы и огневых средств противника и разрушения полевых оборонительных сооружений. Основные варианты: 2С12 (буксируемый вариант с транспортной машиной 2Ф510 на шасси ГАЗ-66-05) и 2С12А (буксируемый вариант с транспортной машиной 2Ф510А на шасси Урал-43206). Разработан в 1979 г. в ЦНИИ «Буревестник». Принят в 1981 г. на вооружение минометных батарей мотострелковых, парашютно-десантных и отдельных десантно-штурмовых батальонов. Минометчикам он сразу полюбился за свою неприхотливость и отменную точность стрельбы. Немаловажно, что наряду с классическим набором боеприпасов (осколочно-фугасные, дымовые, осветительные, зажигательные и агитационные мины), для 120-мм миномета 2С12А на вооружении имеется комплекс управляемого вооружения КМ-8 «Грань» — осколочно-фугасные мины с головкой самонаведения 9Э430 лазерного типа; это позволяет поражать на дистанции 9000 м стационарные и движущие цели в любое время суток и без пристрелки.

16.

Годы производства: 1981 — наши дни. Страна-производитель: СССР/РФ. Выпущено: н.д. Масса: 210 кг. Максимальная дальность: 7100 м. Калибр: 120 мм. Расчет: 5 чел. Скорострельность: 10 выстр/мин.

17.

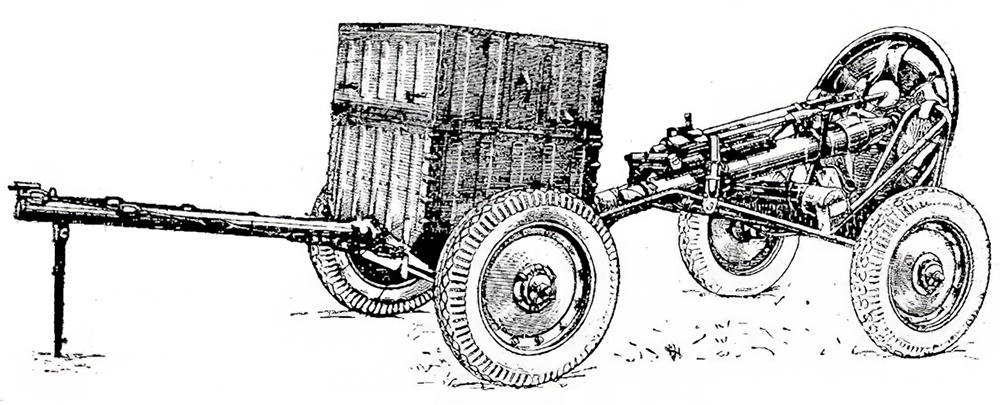

120-мм полковой миномет обр. 1938 г. ПМ-38

Советский миномет калибра 120-мм (ПМ-38), представлял собой гладкоствольную жесткую систему со схемой мнимого треугольника. Был разработан в конструкторском бюро Ленинградского завода №7 под руководством Б.И.Шавырина. В боекомплект миномета входили 120-мм минометные мины: осколочно-фугасная стальная, осколочно-фугасная чугунная, фугасная стальная, дымовая чугунная, зажигательная чугунная, осветительная. Миномет имел приставной колесный ход, дающий возможность буксировки четверкой лошадей или грузовиком (с ограничением скорости из-за простой жесткой подвески), или же погрузкой в кузов. Тот же колесный ход позволял перекатывать миномет силами расчета, что было необычно для артсистемы такой мощности.

18.

Годы производства: 1939-1945. Страна-производитель: СССР. Выпущено: ок. 52000 ед. Масса: 275 кг. Эффективная дальность: 5700 м. Калибр: 120 мм. Расчет: 4 чел. Скорострельность: 15 выстр./мин.

19.

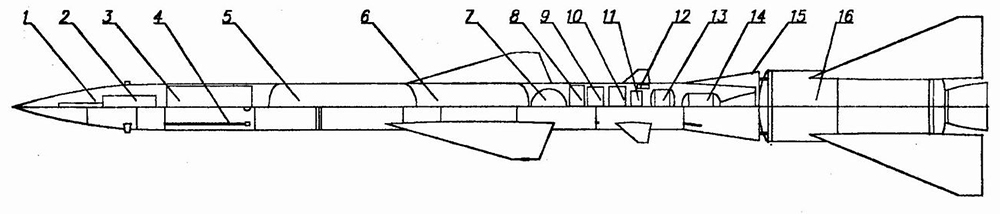

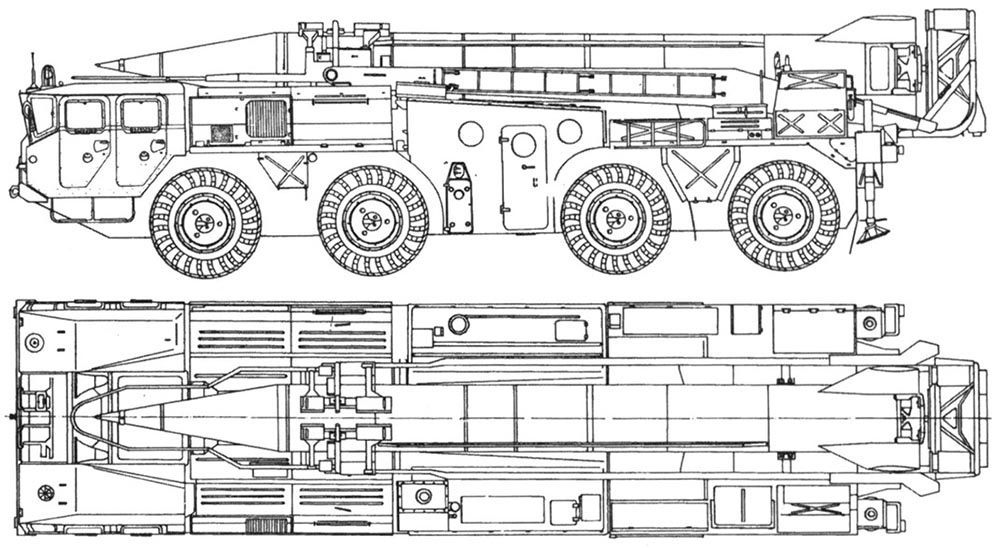

Учебный макет ракеты Р-17 (8К14) ракетного комплекса 9К72 «Эльбрус»

Советская жидкостная одноступенчатая баллистическая ракета Р-17, входящая в ракетный комплекс оперативно-тактического назначения 9К72 «Эльбрус», была принята на вооружение в 1962 г. Помимо обычных средств поражения, ракета могла снаряжаться химическими и атомными боеголовками. После укомплектования ею ракетных бригад сухопутных войск СССР и армий стран-участниц Варшавского договора, ракета активно поставлялась на экспорт в безъядерном варианте. За рубежом Р-17 называют «Скад» («Шквал»). Ракеты Р-17 в составе комплекса 9К72 «Эльбрус» применялись в ряде военных конфликтов: в Войне судного дня 1973 г., во время войны в Афганистане, ирано-иракской войне, второй чеченской кампании 1999-2000 гг. и др. На протяжении нескольких десятилетий P-17 является своеобразным эталоном баллистической цели для систем тактической противоракетной обороны — почти всегда способности ПРО оцениваются именно по возможностям перехвата ракет Scud-B. Ракетные комплексы до сих пор стоят на вооружении 11 стран мира.

20.

Годы производства: 1961-1987. Страна-производитель: СССР. Выпущено: н.д. Масса заправленной ракеты: 5860 кг. Дальность стрельбы: 50-300 км.

21. Ракета Р-17 на стартовом агрегате (пусковой установке) 9П117

Транспортный контейнер для ракеты 3М8 ЗРК 2К11 «Круг»

Зенитно-ракетный комплекс 2К11 «Круг» был принят на вооружение в 1965 г. и предназначался для уничтожения воздушных целей на высоте от 0,25 до 23,5 километров и на дальности от 9 до 50 километров. Комплекс включал станцию обнаружения целей 1С12, кабину приема целеуказания 9С44, станцию наведения ракет 1С32 и пусковые установки 2П24. B частях ПВО эти комплексы находились в подчинении командующих армиями или округов. ЗРК «Круг» в различных модификациях поставлялся на экспорт в страны бывшего Варшавского договора.

22.

Годы производства: 1963-1982. Страна-производитель: СССР. Выпущено: н.д. Масса снаряженной ракеты 3М8: 2455 кг. Скорость полета ракеты: 2,4-3 М.

23. Ракеты 3М8 на пусковой установке 2П24

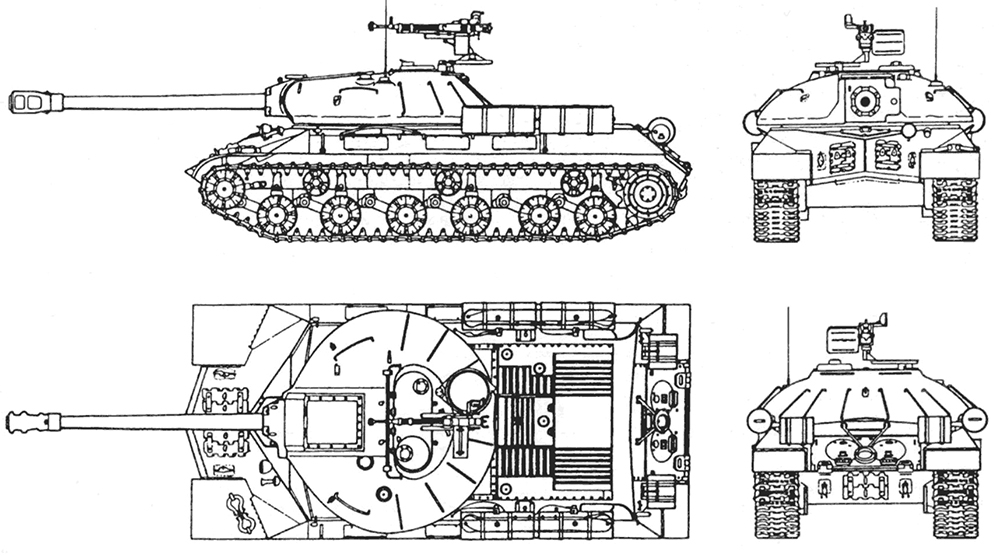

Тяжелый танк ИС-3 (Объект 703)

Советский тяжелый танк разработки периода Великой Отечественной войны, запущенный в серийное производство в последние ее дни и не успевший принять участие в боях. Поэтому эту боевую машину чаще считают одним из первых послевоенных советских танков. Аббревиатура ИС означает «Иосиф Сталин» — официальное название советских тяжелых танков выпуска 1943-1953 гг. Индекс 3 соответствует серийной модели танка этого семейства. Из-за характерной формы верхней лобовой части корпуса получил прозвище «Щука». Создание проекта нового тяжелого танка под условным названием «Кировец-1» началось в конце лета 1944 г. Первая опытная партия тяжелых танков ИС-3 покинула заводские цехи в мае 1945 г. ИС-3 поступали на вооружение тяжелых танкосамоходных полков Советской Армии.

24.

Годы производства: 1945-1946. Страна-производитель: СССР. Выпущено: 2315 ед. Масса: 46500 кг. Двигатель: дизельный В-54К-ИС V12 / 38.88 л. / 520 л.с. Максимальная скорость: 40 км/ч (по шоссе), 20 км/ч по пересеченной местности. Вооружение: 122-мм пушка Д-25T, 12,7-мм пулемет ДШКМ, 7,62-мм пулемет ДТМ. Экипаж: 4 чел.

25.

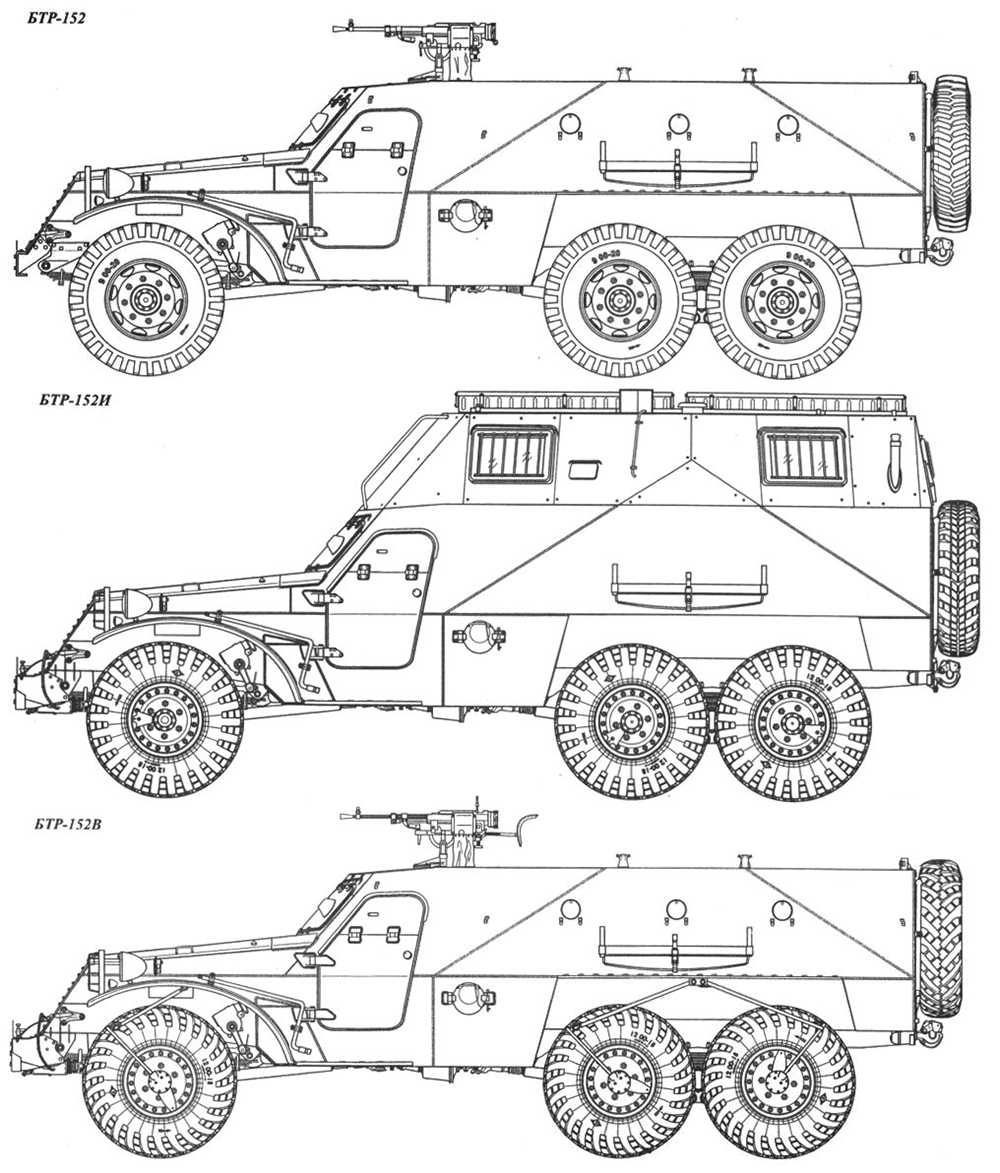

Бронетранспортер БТР-152B (объект 140)

В годы Великой Отечественной войны в СССР автомобильные заводы имели опыт создания колесных пушечных и пулеметных бронеавтомобилей, построенных на базе грузовиков ГАЗ или ЗиС, а бронетранспортеры для доставки бойцов в ходе боя не производились. В 1950-е годы встал вопрос создания новой машины, тем более, что имелся опыт использования американских бронетранспортеров М3, поставлявшихся по ленд-лизу. БТР-152 был создан на базе грузового автомобиля ЗиС-151. Параллельно на заводе ГАЗ велись работы по созданию бронетранспортера БТР-40 на базе более компактного грузовика ГАЗ-63. Оба бронетранспортера поступили на вооружение в 1950 г. и дополняли друг друга. Созданный в Горьком БТР-40 был легкой машиной, способной перевозить до 8 десантников, а разработанный в Москве БТР-152 представлял собой более тяжелый бронетранспортер, способный перевозить в десантном отделении до 17 пехотинцев. БТР-152И — машина управления, с высоким закрытым корпусом с рабочими местами операторов средств связи, разработанная в 1957 г. на базе БТР-152В.

26. На самом деле бронетранспортер в музее визуально сильно отличается от варианта БТР-152И, как представлено в пояснительной табличке. Более вероятно представлен вариант БТР-152В (БТР-152В1).

Годы производства БТР-152И: 1957-1962. Страна производитель: СССР. Выпущено: 12421 ед. разных модификаций. Масса: 8700 кг. Двигатель: ЗИС-123В / 5.55 л. / 110 л.с. Максимальная скорость: 65 км/ч.

27.

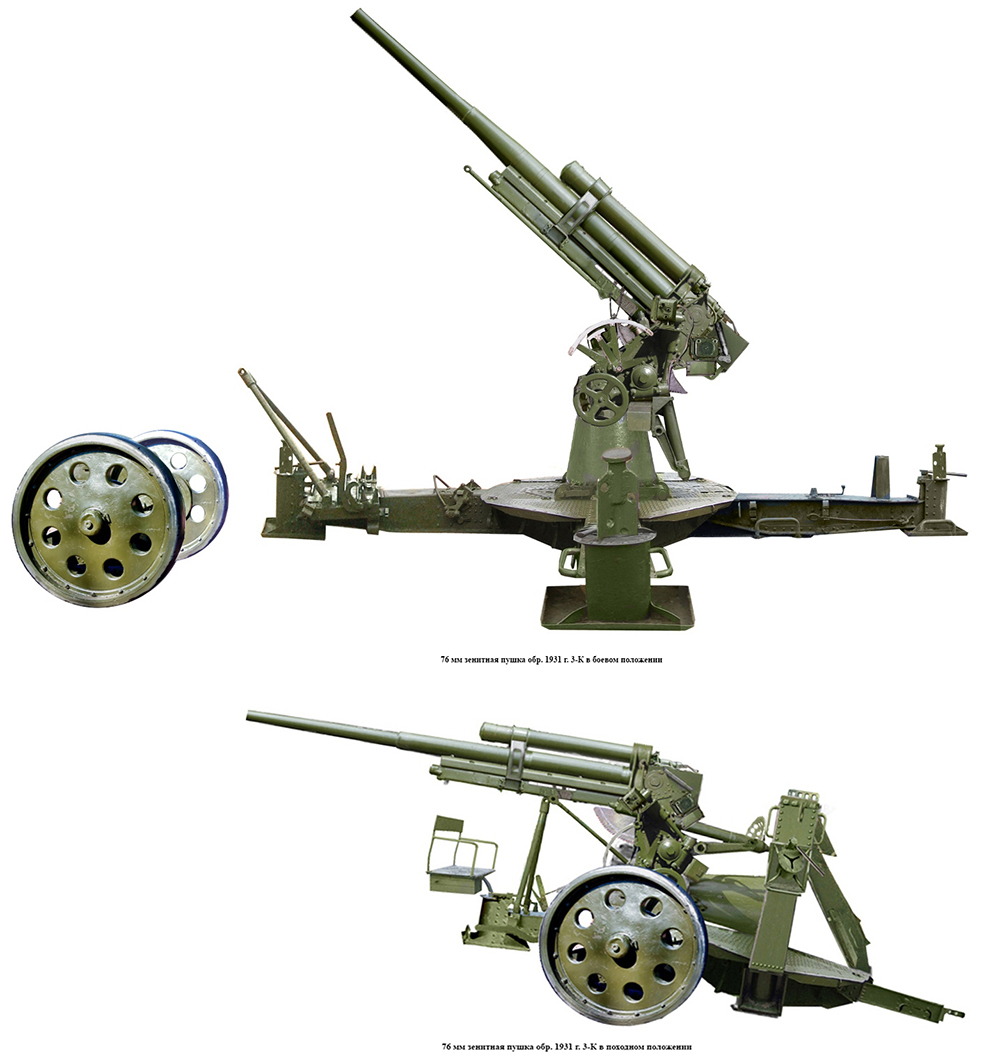

76-мм зенитная пушка обр. 1931 г. 3-К

Пушка образца 1931 г. была вполне современным орудием с хорошими баллистическими характеристиками. 28 августа 1930 г. компания Rheinmetall подписала контракт на поставку в СССР четырех опытных образцов и технологии изготовления перспективной 75-мм зенитной пушки 7,5 cm Flak L/59. В конструкцию были внесены множественные изменения, а калибр был увеличен до 76 мм. На основе 3-К была создана 76-мм зенитная пушка образца 1938 г. и впоследствии знаменитая 85-мм зенитная пушка образца 1939 г. (52-К), адаптированная для самоходного орудия СУ-85 и танков Т-34-85, КВ-85 и ИС-1. Лафет с четырьмя откидными станинами обеспечивал круговой обстрел. Недостатком являлось то, что перевод ее из походного положения в боевое занимал более 5 минут и представлял собой довольно трудоемкую операцию. На 22 июня 1941 года в РККА состояла 3821 пушка 3-К и еще 682 — в ВМФ.

28.

Годы производства: 1932-1939. Страна-производитель: СССР. Выпущено: ок. 4550 ед. Масса в боевом положении: 3750 кг. Эффективная дальность: 14600 м. Максимальная высота: Калибр: 76 мм. Расчет: 7 чел. Скорострельность: 15-20 выстр./мин.

29.

152-мм гаубица обр. 1943 г. Д-1

По существующей в СССР в 30-е годы концепции вооружения, 152-мм гаубица, принятая на вооружение в 1938 г., предназначалась для взлома укрепленной обороны противника. Однако, по ряду причин выпуск был крайне ограничен. Работы по созданию Д-1 начались в инициативном порядке в ОКБ-9 выдающимся отечественным конструктором артиллерии Ф.Ф.Петровым в конце 1942 г. Однако, только в середине апреля 1943 г. Госкомитет Обороны принял решение об изготовлении образцов гаубицы и проведения госиспытаний в начале мая 1943 г. 152-мм ствол гаубицы М-10 наложили на лафет гаубицы калибра 122-мм гаубицы М-30 благодаря использованию в конструкции дульного тормоза. Орудие использовалось для стрельбы с закрытых позиций по окопанной и открыто расположенной живой силе противника, его фортификациям и заграждениям, для контрбатарейной борьбы и уничтожения важных объектов во вражеском ближнем тылу. Для поражения танков и самоходок противника при самообороне с успехом использовался бетонобойный снаряд. Д-1 использовалась практически во всех значимых войнах и вооруженных конфликтах середины и конца ХХ века.

30.

Годы производства: 1943-1949. Страна-производитель: СССР. Выпущено: 2827 ед. Масса: 3600 кг. Эффективная дальность: 12390 м. Калибр: 152,4 мм. Расчет: 8 чел. Скорострельность: 3-4 выстр./мин.

31.

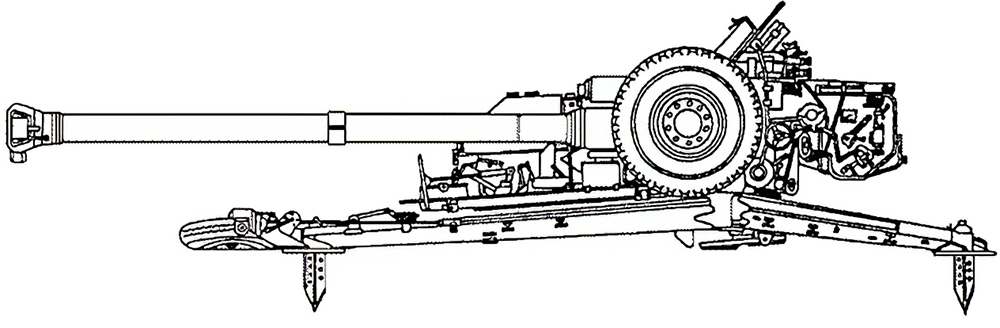

125-мм авиадесантируемая самодвижущаяся пушка 2A45М «Спрут-Б»

Разработка этого орудия началась в 1968 г. в ОКБ-9 после появления танков M1A1 «Абрамс» и «Леопард-2А4» с бронестойкостью в лобовой проекции до 800 мм. «Спрут-Б» был максимально унифицирован с танковой пушкой 2А26, которой оснащались отечественные танки. Лафетная часть была позаимствована у гаубицы Д-30. Важным новшеством стала возможность своим ходом менять позицию для выхода из-под ответного огня, для чего применялся собственный двигатель. В остальное время использовался штатный вид транспортировки — тягач Урал-4320 или МТ-ЛБ. Пушка была оснащена дневным, ночным и панорамным прицелами, что позволяло вести огонь как прямой наводкой, так и с закрытых позиций. Также инновацией стала возможность использования управляемого вооружения — ПТРК 9К119М «Рефлекс-М». Пуск производился из пушки и позволял поражать различные цели — танки, вертолеты, ДОТы и другие высокозащищенные наземные, надводные или низколетящие цели на больших дистанциях. Для армии было изготовлено всего 24 экземпляра, так как в нашей стране буксируемую артиллерию пытаются заменить самоходной.

32.

Годы производства: 1989-н/д. Страна-производитель: СССР. Выпущено: 24 ед. Масса: 6575 кг. Калибр: 125 мм. Скорострельность: 8 выстр./мин. Эффективная дальность: 14000 м. Расчет: 7 чел.

33.

152-мм полковая буксируемая гаубица 2А61 «ПАТ-Б»

Полевая буксируемая гаубица была разработана в ОКБ-9 (г. Свердловск) под руководством В.А.Голубева в 1991 г. Причиной создания гаубицы стал перевод полевой артиллерии НАТО на единый калибр 155 мм. В результате российские мотострелковые бригады и полки, имеющие на вооружении 122-мм гаубицы, стали проигрывать в огневом могуществе западным войскам. Гаубица 2A61 должна была ликвидировать это отставание. Новую гаубицу разработали на трехстанинном модифицированном лафете 122-мм гаубицы Д-30. Это стало возможным после установки на дульной части дульного тормоза новейшей конструкции, который поглощает большую часть энергии отката. На лафете установлен механизм досыла снарядов, который позволяет вести огонь со скорострельностью до 8 выстр./мин. Для перевода гаубицы из походного положения в боевое и обратно две из трех станин выполнены подвижными. Вся процедура перевода орудия из одного положения в другое составляет около 2 мин.

34.

Годы производства: 1991. Страна-производитель: РФ. Выпущено: 6 ед. Масса: 4350 кг. Эффективная дальность: 15200 м. Калибр: 152 мм. Расчет: 7 чел. Скорострельность: 8 выстр./мин.

35.

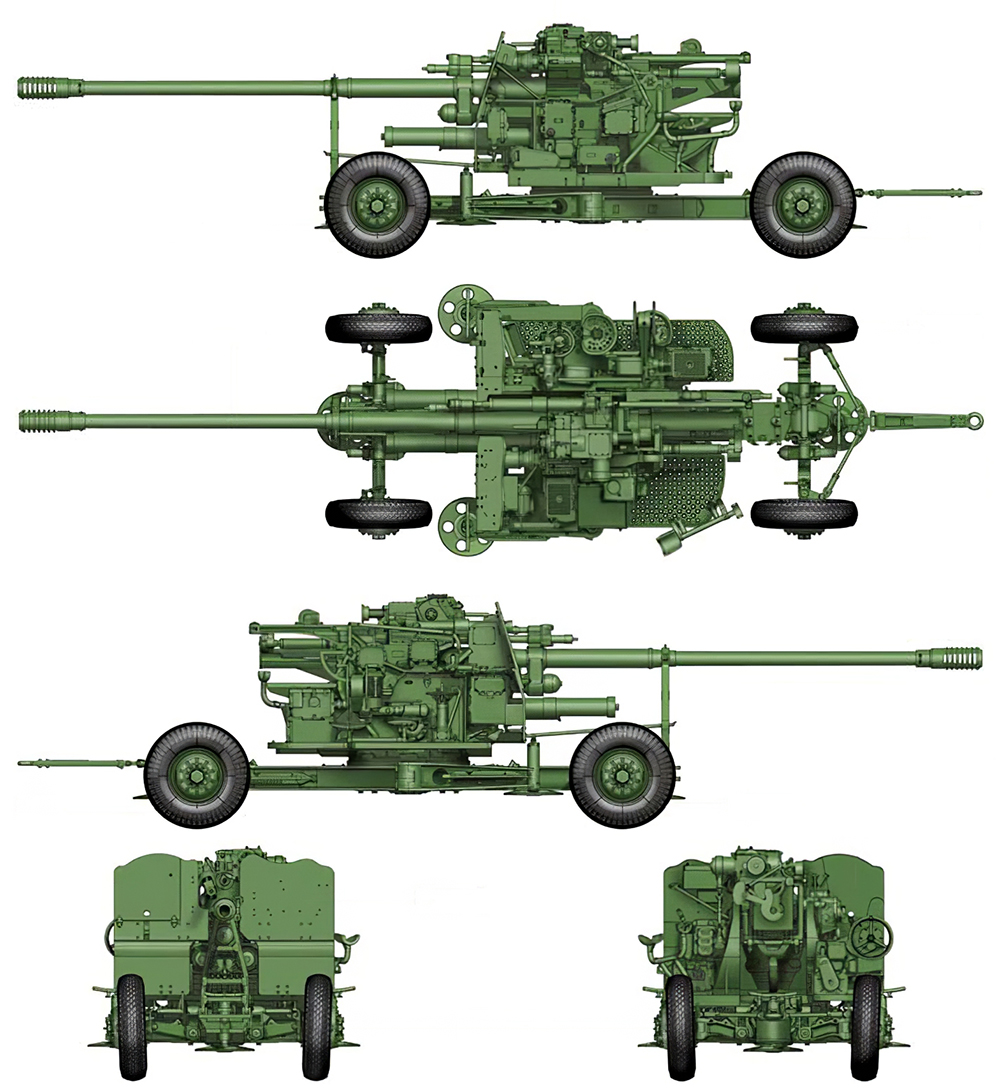

100-мм зенитная пушка КС-19

В 1947 г. коллектив ОКБ-8 под руководством Л.В.Люльева разработал 100-мм зенитное орудие КС-19, предназначенное для поражения высоколетящих целей наподобие стратегических бомбардировщиков. В этом орудии механизированы все основные процессы: установка взрывателя, досылание выстрела, закрытие затвора, создание выстрела и открытие затвора с экстракцией стреляной гильзы. Наведение пушки производится гидравлическими приводами, дистанционно управляемыми ПУАЗО или РЛС СОН-4, с дальностью обнаружения до 60 км и точностью определения координат до 20 м. Позднее — от СОН-9А «Гром-2» с максимальной дальностью обнаружения 80 км. Для буксировки использовались средние гусеничные артиллерийские тягачи АТ-С или тяжелые артиллерийские гусеничные неплавающие тягачи высокой проходимости АТ-Т. При стрельбе по наземным целям КС-19 может использовать бронебойные и осколочно-фугасные снаряды от 100-мм орудий БС-3 и Д-10Т. Сейчас это орудие используется в мирных целях для борьбы с градами и спуска лавин в горах. В начале 1980 г. для этой цели был разработан специальный противоградовый снаряд «Эльбрус-4».

36.

Годы производства: 1948-1957. Страна-производитель: СССР. Выпущено: 10151 ед. Масса: 9350 кг. Эффективная дальность: 21000 м. Калибр: 100 мм. Расчет: 7 чел. Скорострельность: 15 выстр./мин.

37.

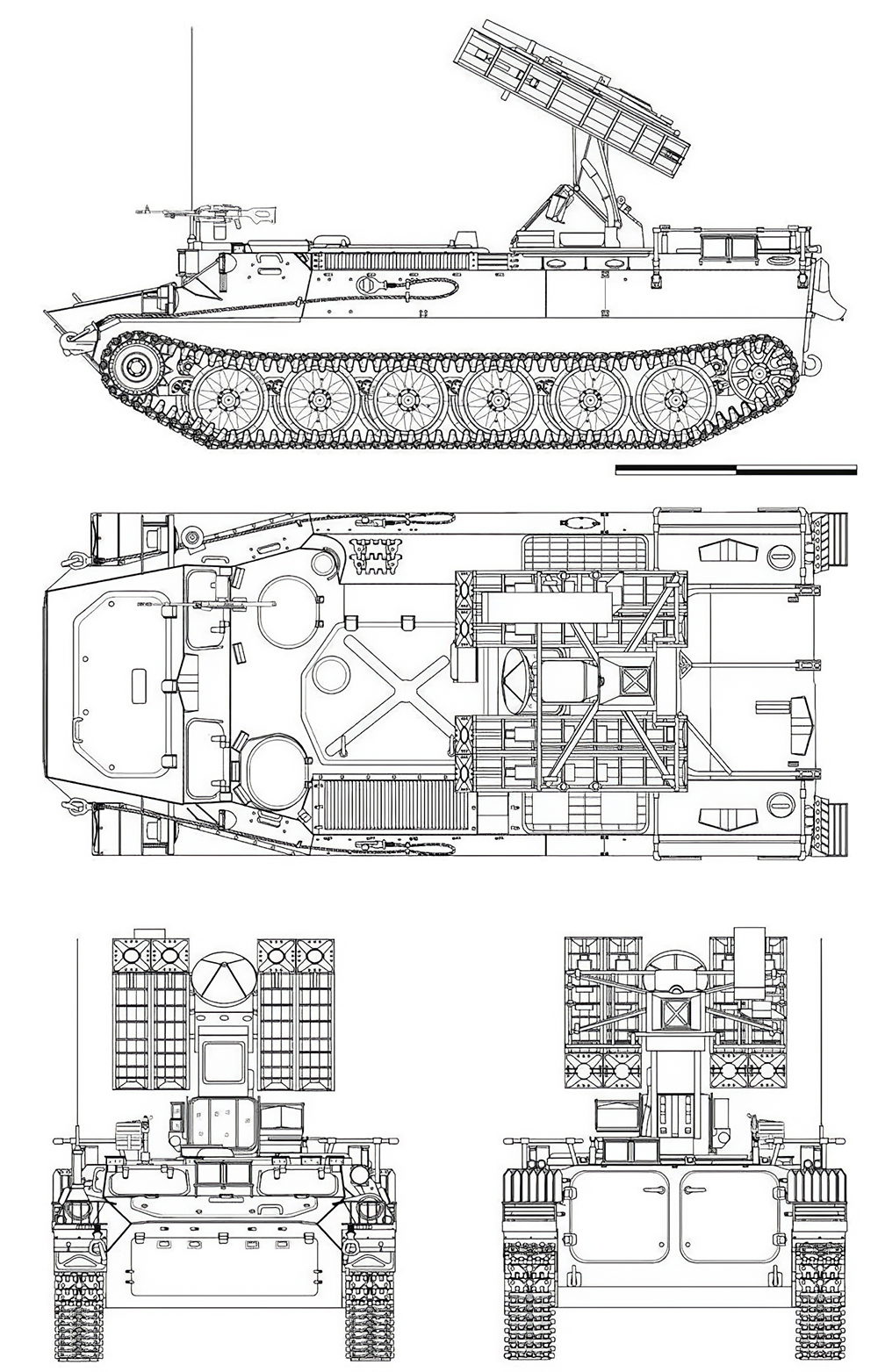

Боевая машина 9А35 зенитно-ракетного комплекса 9К35 «Стрела-10»

Комплекс был разработан в КБ Точного машиностроения под руководством выдающегося конструктора авиационного и зенитного оружия А.Э.Нудельмана. Зенитный ракетный комплекс «Стрела-10» предназначен для непосредственного прикрытия подразделений и частей сухопутных войск во всех видах боя и на марше, а также малоразмерных объектов военного и гражданского назначения от ударов низколетящих средств воздушного нападения. Шасси МТ-ЛБ обладает очень низким удельным давлением на грунт, что позволяет «Стреле-10» двигаться по бездорожью, болотам, снежной целине, песчаной местности, и, даже пересекать вплавь водные преграды. Немаловажным фактором служит и высокая плавность хода, обеспечивающая удобство поиска цели и прицеливания на ходу. Боекомплект состоит из четырех транспортно-пусковых контейнеров с ЗУР 9М37, закрепленных на раме пусковой установки и еще четырех уложенных внутри броневого корпуса боевой машины. В качестве основного режима захвата и наведения используется фотоконтрастный режим. В качестве запасного используется режим инфракрасного наведения, который обеспечивает обстрел целей в условиях помех, на встречных и догонных курсах. При использовании ИКГСН для ее охлаждения расходовался жидкий азот, находящийся в корпусе контейнера ракеты, в связи с этим слежение за целью выполнялось только в фотоконтрастном режиме, и уже непосредственно перед пуском ракеты оператор-наводчик принимал решение о дополнительном использовании ИКГСН в зависимости от условий наличия визуальных помех. В процессе модернизации была повышена эффективность борьбы с низколетящими целями в обстановке интенсивных оптических помех, введена теплотелевизионная система, разработаны новые ЗУР 9М37М и 9М333.

38.

Годы производства: 1976 — наши дни. Страна-производитель: СССР, РФ. Выпущено: н.д. Масса: 12300 кг. Дальность поражения: 800-5000 м. Высота зоны поражения: 25-3500 м. Скорость ракеты: 517 м/с.

39.

Все фотографии со знаком копирайта — мои собственные. Отсутствие этого знака означает заимствование из Интернета, в основном из Википедии, вызванного необходимостью создания наиболее полного и подробного описания объекта.

Хотите первыми узнавать о новых постах — подписывайтесь на мой канал в телеграм.

Обсуждение поста и вопросы — в аналогичном посте в Живом журнале.